【高山杉】梵藏夏漢六種佛典讀書札記五則

(一)來源不明的梵文《大乘二十頌》

我初學梵語時,曾經從季羨林(1911-2009)的學生張保勝(生於1938年)先生那裏借閱並複印過一部由他譯注的梵漢對照的《大乘二十頌》。這部譯注寫在日本龍谷大學西域佛教文化研究會的專用稿紙上,一共三十頁,前十四頁是梵漢對照《大乘二十頌》的本文(首頁的書名旁邊標注“張保勝新譯 1995.10.15”),後十六頁是四十三個注釋。注釋一對全書的性質和梵本的來源做有如下的說明:

《大乘二十頌》(Mahāyāna-Viṃśakam) 龍樹(Nāgārjuna,約三世紀)造。原著用梵文寫就,宋施護轉梵為漢,後收入《大藏經》(見《大正藏》三十卷,中觀部)。近年巫白慧先生將一梵本重新譯成漢文,並刊於他的《印度哲學與佛教》一書的附錄中。其梵本未注明出處。經核對,施護譯本與該梵本多不相應,且有較大出入。這些不同主要不是由譯者,而是由版本的不同造成的。而巫譯也多見不合原文之處,其注文亦稍露附會之嫌。為了教學的需要,將梵文重新譯出,以求教於學長及同仁。

這部譯注後來還被張先生於2000年2月13日翻成英語(題為“A Study of Mahāyānaviṃśakam”)。這個英譯本不知道後來有沒有正式刊行,我手裏還保留着張先生送我的複印本。亡友鄭國棟(1969-2022)對我講過,他在北京大學學習梵語時,張先生曾拿這個《大乘二十頌》梵本作為課本教過他們。這大概就是張先生說的“為了教學的需要”罢。與漢文本相比,英譯本使用並參考了意大利佛學家、西藏學家圖奇(Giuseppe Tucci, 1894-1984)在《小品佛典》第一分中校譯的他在西藏發現的梵本[1],不過還是未能確定巫白慧(1919-2014)所用梵本的來源。

巫白慧譯注的《大乘二十頌》,题“A Bilingual Text of the Mahāyāna Viṃśaka(The Sanskrit Text and its Chinese Version)”收於他的英語論文集《印度哲學與佛教》[2]。這個譯注本也是梵漢對照,確實沒有交代梵本的來源,只在注釋一中說“舊有宋代施護(西元980)譯本。今核對梵本,舊譯與原文大有出入,故重譯之”[3]。我最初讀到張先生的譯注時,就有點懷疑巫白慧使用的可能是印度佛學家、梵藏文學者月頂論師(Vidhushekhara Bhattacharya, 1878-1959)早年從漢藏譯本還原的梵本,並非新發現的某個梵本。由於很早就熟讀任繼愈(1916-2009)主編的《宗教詞典》[4]中的佛教詞條,我知道月頂(《宗教詞典》作帕塔恰里亞)曾將聖天(提婆)的《廣百論本》(玄奘譯)和龍樹的《大乘二十頌》從漢譯還原成梵文[5]。後來讀到吳曉鈴(1914-1995)寫的《悼念印度佛學大師月頂老人》(作於1959年7月6日)[6],這才知道《宗教詞典》裏“帕塔恰里亞”一條的內容全部出自此文。但是由於我當時能夠直接使用的中國國家圖書館和中國社會科學院的部分圖書館(院館、哲學研究所圖書館、世界宗教研究所圖書館等)都沒有收藏月頂還原的梵本,於是就把《大乘二十頌》梵本的來源問題暫時擱置起來,沒想到這一擱就是二十多年。最近因為調查北大東語系的藏書,知道北大外國語學院圖書館藏有月頂還原的《大乘二十頌》【圖1】[7],於是就托在該院工作的高峰楓將其(連同該館所藏其他的月頂著作)借出。拿這個本子[8]與巫白慧所據梵本對照,立刻發現巫使用的正是月頂還原的梵本(在個別地方做了一點校訂)。張保勝先生當年的疑惑就此可以得到徹底的解決。

月頂還原的《大乘二十頌》梵本最初發表於《國際大學季刊》1930年11月的第8卷第1分和第2分(Visva-Bharati Quarterly, Vol.8, Parts I and II, November 1930),後作為“國際大學研究叢書”的第一種(Visva-Bharati Studies No.1.)結集成書。據月頂在序言(1929年11月作於國際大學的明院[Vidyabhavana])中說,看到山口益(1895-1976)於《東方佛教徒》(The Eastern Buddhist)第4卷第1號和第2號發表的《大乘二十頌》藏漢譯本的英文校譯本[9]之後,他才萌生梵本還原的想法。山口使用的藏譯本來自赤字版或稱北京版的藏文大藏經(the “Red” or the Peking edition),月頂則更加使用了國際大學圖書館所藏墨字版或稱納塘版的藏文大藏經(the “Black” or the Narthang edition in our library)。山口在論文中沒提他使用的漢譯本的版本,月頂經過核對發現其與《頻伽藏》(the Shanghai[1909-1913] edition)本只有一字之差,於是在自己的書中也複製了《頻伽藏》本作為漢譯本的代表。在漢譯本方面,月頂特別提到得到過圖奇的幫助(As regards the Chinese portion of the work I am much indebted to my dear friend Prof. G. Tucci for the indispensable help he has given me.)。

談起巫白慧和季羨林,還有一件趣事可以說說。季羨林在為他主編的《大唐西域記校注》[10]寫的前言《玄奘與〈大唐西域記〉》中提到:

有宗(引者按:指瑜伽行派或法相唯識宗)的這些因明學者都有勇氣承認Pramāṇa(舊譯作“量”或“形量”,認識工具),承認Pratyakṣa(引者按:現量)和Anumāna(引者按:比量)的正確性。法稱公然說:“人類所有的成功的活動都必須以正確的知識為前提。正確的知識有兩種:一種是知覺(引者按:指現量),一種是推理(引者按:指比量)。”(脚注2:D. Chattopadhyaya, What is Living and What is Dead in Indian Philosophy. 恰托巴底亞耶《印度哲學中什麼是活的?什麼是死的?》,新德里,1976年[11],第57頁 )他們的學說對印度直接經驗Anumāna哲學產生了很大的影響。[12]

嚴格來說,季羨林的這段話組織得並不好(否則就不用我來加按語了),尤其是最後一句裏的“印度直接經驗Anumāna哲學”,不僅本身意義不明確(印度的“直接經驗Anumāna哲學”指哪一宗哪一派的學說?),而且會讓讀者理解成他把現量(直接經驗)和比量(anumāna)混為一談了。巫白慧正是看到了這個問題,所以才會發表《梵學拾趣》[13]一文,在其第一節“錯把‘比量’當‘現量’”對上引季羨林的話做出尖銳的批評:

一日,偶然翻閱中華書局1985年版的《大唐西域記校注》,此書“前言”共有138頁,洋洋一篇中國佛教譯經史大觀。在第20頁上,我發現作者擺起一副像是因明學專家的架勢,以貶抑的口吻,對7世紀印度邏輯天才法稱論師的因明學說進行批評。然而,奇怪的是,他的批評不但沒有觸及因明學的理論問題,而且錯誤地使用因明術語,竟把Anumāna說成是Pratyakṣa。看來,這位作者是懂梵語的,但不懂因明學。“不知為不知是知也”。但不懂裝懂,儼然是“南郭先生”再世,誤導讀者,那就太不應該了![14]

其實,就算季羨林不懂佛學或因明學,從情理上說他還不至於把佛學裏面最基本的概念“現量”和“比量”搞混。因為就在同一篇前言的第五節《關於玄奘》的第7小節《翻譯印度因明可能產生的影響》裏,他還說過:

法稱說:“一切成了功的人類活動都以正確的知識為前提。正確的知識包括兩個方面,這就是直接經驗(pratyakṣa一譯知覺,舊譯“現量”)和推理(anumāna舊譯“比量”)。”(脚注1:轉引自恰托巴底亞耶:《印度哲學中什麼是活的?什麼是死的?》,第57頁。[15]

顯然,季羨林是知道現量和比量的區別的。假如我們用這段話向巫白慧證明季羨林並非“不懂裝懂”的“南郭先生”,他又該如何回答呢?那麼,到底該如何解釋“印度直接經驗Anumāna哲學”這句話的意思呢?我認為答案可能就藏在恰托巴底亞耶的《印度哲學中什麼是活的?什麼是死的?》一書中。季羨林在兩處都引用了這本書,可見他的思路是跟着這本書在走的。有興趣的人可以從其中找一找答案。

(二)藏文《漢地佛法源流》

在《從韓鏡清藏書的捐獻談起》[16]一文中,我提到過佛學家韓鏡清(1912-2003)在中央民族學院曾經輔導過前來進修的東德西藏學家、萊比錫大學教授舒伯特(Johannes Schubert, 1896-1976)學習藏語口語拉薩話一事。關於舒伯特,還有兩件事值得一提。第一件事是,有一篇關於鋼和泰(Baron Alexander von Staël-Holstein, 1877-1937)的德語訃告是他寫的[17]。第二件事是,萊比錫大學(萊比錫卡爾•馬克思大學)為了祝賀本校教授、漢學家愛爾克斯(Eduard Erkes, 1891-1958)65歲生日(1956),從東西各國學者處徵集了30篇論文,準備出版一本祝壽論文集。但是,由於各種原因,這本論文集未能按時出版,於是這些徵集來的文章就先在1958年到1961年間陸續發表在萊比錫大學的《科學通報》(Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig)上。直到愛爾克斯去世後,論文集才由舒伯特正式編輯出板[18],徵集的文章均以發表在《科學通報》的形式影印收入,只是祝壽論文集變成了紀念論文集。

在這本論文集中,有一篇唐蘭(T’ang Lan, 1901-1979)寫的“Über die Wichtigkeit der Paläographie als Spezialwissenschaft und über die Stellung der chinesischen Paläographie in dieser Spezialwissenschaft”[19]。這篇文章就是發表於1956年10月6日《人民日報》上的《文字學要成為一門獨立的科學》[20],文中特別提到愛爾克斯(唐文寫作愛吉士)在中國古文字學方面的研究:“從十七世紀以後,西方學者對中國文字的研究也是很努力的。最近,德意志民主共和國漢學家愛吉士先生正在領導着編輯一部中國古文字字典。”[21]可惜我們不知道唐文具體是由誰譯成德語的。

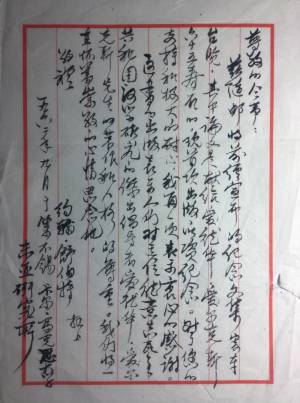

在孔夫子舊書網上拍的一批唐蘭文件中,我拍到過一封舒伯特寫給論文集作者的漢語信(應該是代筆),內容就是談論文集出版的事【圖2】:

尊敬的同事:

茲隨郵將前經宣佈的紀念文集寄奉臺覽,其中論文是獻給愛德華•愛爾克斯六十五壽辰的,現首次出版,以資紀念。對於您的支持和極大的耐心,我再一次表示衷心的感謝。

這書的出版表示人們對這位德意志民主共和國漢學研究的傑出倡導者愛德華•愛爾克斯先生的著作和人格的尊重。我們將一直懷着崇敬的心情思念他。

敬禮

約翰•舒伯特 拜上

一九六二年九月於萊不錫卡爾•馬克思大學東亞研究所

這封信應該是同紀念論文集的樣書一起寄給身為作者之一的唐蘭的。由於論文集拖了六七年才出版,所以信里會說“對於您的支持和極大的耐心,我再一次表示衷心的感謝”。

我注意到紀念論文集中還有圖奇的一篇英語論文《一部藏傳漢地佛教史》(“A Tibetan History of Buddhism in China”)[22],雖然只有一頁,但內容值得注意,試譯如下:

如今漢地文化在西藏的影響要比從前為大,尤其是西藏西部的僧人變得越來越熟悉漢地的思想,正如在《善說諸宗源流及教義晶鏡史》(Grub mt’a’ t’ams cad kyi k’uṅs daṅ adod ts’ul ston po legs bšad Šel gyi me loṅ)的作者土觀活佛洛桑·卻吉尼瑪(T’u kwan bLo bzaṅ C’os kyi ñi ma, 1737-1802)(注1:關於土觀的生卒年,參看羅列赫[G. N. Roerich]撰《〈蒙古佛法源流〉作者考》[ “The Author of Hor-Chos-hbyuṅ”],《王家亞洲學會會刊》[簡稱JRAS],1946年,第196頁)的著作中已經得到證明的。

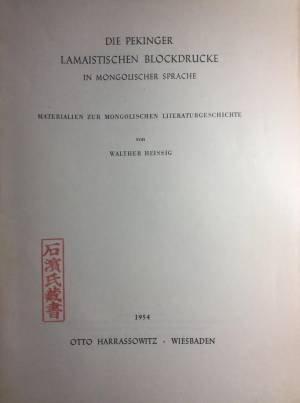

本文要談的這部書,曾被後來的一些蒙文史籍引用,比如1816年的《金鬘》(Altan erike)和1835年的《寶珠串》(Erdeniyin erike)(注2:海希西[W. Heissig]著《北京蒙文喇嘛教刊本考》[Die Pekinger Lamaistischen Blockdrucke in Mongolischer Sprache],“哥廷根亞洲研究叢刊”第二種,萊比錫[23],1954年[圖3,譯者收藏的不見於《大阪外國語大學所藏石濱文庫目錄》的石濱純太郎藏本],第91頁)。其作者工布查布(mGon po skyabs,Gombojab)通曉蒙藏漢滿諸語,自稱“解四語者”(sKad bži smra ba)。能夠證明他對漢地事物有相當認識的著作之一,是他寫的關於漢地佛教的史書。就我所知,此書只被上引羅列赫的文章提到過。

這部史書的全稱不是《漢地佛法源流》(rGya nag c’os abyun),而是《漢地正法傳弘情形要義概說心明普喜耳飾》(rGya nag gi yul du dam pai c’os dar ts’ul gtso bor bšad pa blo gsal kun tu dga’ bai rnam rgyan)。據工布查布在跋尾中說,該書輯自多種漢籍,比如摩訶支那王統檔案(Ma ha tsi nai rgyal rabs kyi yig ts’aṅ)也就是漢文正史,各種高僧傳以及三藏(sde snod gsum)的新舊目錄(dKar c’ag)等。該書分為三個部分,對應於全書的主要內容。第一部分通敘漢地的國土和人民(yul gyi rten daṅ brtan pai bkod),概述從三皇(huaṅ)五帝(dhi, ti)等的神話時代以來的漢地歷史。第二部分(從第25葉背面開始)講述自漢明帝以來在漢地輸入和弘揚佛教的領袖人物的小傳。但是,他先概述了漢地流行的各種主要宗教(第26葉)。它們是:道教,他稱為Bon bstan,也就是苯教。其教主是老君(Lou k’yuṅ),也就是老子。次為儒教,其建立者是儒童(bžu ston; bžu=ju),也就是孔子(K’ oṇ tsi)(作者說他不是別人,就是藏人稱為Koṅ tsi者)。然後就是佛教。這三種宗教代表了三教教義(bstan pa rnam par gsum)。漢地還有一些小學派,比如墨子(Me tsi)或列子(Liye tsi)的學派。墨子認為就算损己也要利人。白頭(T’od dkar=mgo dkar=西方人)在唐代傳入一種新的宗教。後來,在成吉思汗(Jiṅ gir)時代,基督教得以輸入和傳播。基督教的神是天主(T’ien Chu),也就是藏語里的天王(Nam mk’a’ bdag po)。教主為瑪麗亞(Mali ya)之子耶穌(Ye su),藏語稱為世間救主(aJig rten mgon po),其教義為不得殺人等十誡(sdom),以及行善至天國(lhai gnas)享永福,行惡則永墮地獄。譯師或大德的傳記都很短,但是與漢文對照有時會有助於梵語原名的還原(比如在我校譯的《小品佛典》[Minor Buddhist Texts]第20頁里用Šrīdatta代替傳統的Gun[a]datta)。第三部分(從第73葉正面開始)是所有最重要的譯成漢文的代表了不同宗派權威典籍的漢譯佛典的目錄。這個部分有一重要的序章,講述自《開元[釋教]錄》(K’ai yun lu)到明版藏經[目錄?]為止的所有漢地出版的最重要的經錄,其中最重要的是關於《至元法寶勘同總錄》(Dai yu’an hp’a pau šan t’un lūs;《南條目錄》第1612號)的解說。

我希望不久能將此章校譯出來。

此書沒有任何新的東西,但是通過仔細研究第三部分,也許對於以一種比較對照的方式正確編纂漢藏佛典的目錄會有一些用處。

如上所述,工布查布的著作在蒙藏地區享有崇高的權威。我只知道它的兩種版本,雖然毫無疑問它們都是來自一個更老的我尚無法找到的版本。

我提到的兩個版本中的第一個版本是由著名的遍知喇嘛妙音智悲(Kun mK’yen bla ma aJam dbyaṅs mk’yen brtse)在德格印經院(sDe dge Lhun grub steṅ)刊印的。全書110葉。

後來,由於發現此書在前藏(dBus)也就是西藏中部沒有刊印過,前任攝政王怙主摄政总持达扎大班智达(sKyabs mgon srid skyoṅ Yoṅs ādsin sTag brag paṇḍita c’en po)於藏曆第16饒迥年(rab abyuṅ)的火狗年(me k’yi)也就是1946年下令將其在布達拉宮的雪印經院(the printing house of Žol)重新校訂刊行(全書110葉)。

關於工布查布的《漢地佛法源流》,圖奇說“就我所知,此書只被上引羅列赫的文章提到過”,顯然他當時沒有看到呂澂(1897-1989)編校的《漢藏佛教關係史料集》[24]。呂書分為兩個部分,第一部分是《漢譯藏密三書》,第二部分是《藏傳中土佛法源流》。《藏傳中土佛法源流》收有兩部藏語佛教史籍的拉丁字轉寫本,一即土觀《善說諸宗源流及教義晶鏡史》(呂譯《諸宗學說淵源鑒》)中的《中土佛法源流》(附錄1,共27頁;以安多版為底本,對勘德格版改定),另一即工布查布(呂文作“工布查”)《漢地佛法源流》(呂譯《中土佛教史》)第二章的攝頌(附錄2,共6頁;未說版本)。總而言之,圖奇不知道呂澂比羅列赫還要早就提到並研究過工布查布的書,而且還將其中的一部分刊印出來。呂澂還就工布查布和土觀兩書寫有導言,介紹其基本內容和相承關係,並對它們誤解中土佛教之處從佛學上一一做了訂正。

在《漢藏佛學溝通的第一步》[25]中,呂澂再次提到自己關於工布查布的研究:

我不很清楚多年去西藏求學的人怎樣地介紹他們自己所知道的佛學,但就我個人見聞所及,似乎藏地學者所藉以瞭解漢地佛學的,還離不開工布查的《中土佛法源流》mgon-po skyabs-kyi rgya-nag chos-hbyung和土觀的《西藏佛法源流》thu-hu bkwan-gyi bod-kyi chos-hbyung附篇等舊作,而那些作品都是充滿着錯誤的。我在一九四二年校印了土觀那篇文章,就曾做過一段導言,指出他的重重錯誤,這裏且不多談。至於有關漢地佛學文獻《大藏經》方面,西藏也只有工布查的著述裏做過《至元法寶勘同目錄》的翻譯。但《至元錄》本身問題就很多。它的勘同,可說是流於形式的。只要一看見西藏經錄裏或著述裏有那部書的相似名目,便認為西藏也有譯本,其實卻不盡然;好多真有西藏翻譯的,它反而遺漏了。據我們粗粗地統計,它裏面所收一千五百二十餘種書,誤勘的卻有一百五十多種即是全數的十分之一以上。到了工布查的翻譯,更替它添上好些錯誤:有處無端地遺漏了(如《心明經》、《種種雜咒經》、《百千印陀羅尼經》等),有處又隨意勘同而勘錯了(如以《華嚴經修慈分》為《金剛髻珠菩薩修行分》的同本,《莊嚴菩提心經》為《方廣普賢菩薩所說經》的同本等)。它還有最大的缺點,就是很多書名都譯得不正確(如《大乘同性經》譯成theg-pa chen-pohi tshad-ma,《無上依經》譯成sgra chon-po等),甚至西藏著述裏有過譯名的,也忽略了不知採用,反搞成不倫不類(如《觀所緣緣論》dmigs-pa brtag-pa錯譯為《觀緣起論》rten-hbrel bsgom-pa,《理門論》rigs-pahi sgo錯譯為《量門論》tshad-mahi sgo等)。所以單憑這樣一部目錄,實在難以令人明白漢譯大藏經裏究竟有些什麼書,更談不到比較運用了。但它所發生的影響卻是相當的大。我還記得二十年前,喜饒嘉措法師剛從拉薩回到南京來,我就拉薩新版《甘珠爾》的編纂上有些問題和他討論,他談到漢地大藏經的一切,就是完全依據工布查的書,並還對它加以推重的。可是,老實說,要從那些著述來瞭解漢地佛學的真正內容,如何能夠?現在,我們應該好好地再來做一番準備功夫:

一、用藏文重寫一部簡明扼要的漢土佛學源流,一直敘述到現在的情況;這須注意糾正工布查、土觀等撰述裏的錯誤。

二、徹底訂正工布查所譯的《至元法寶目錄》,要使每一部書都有正確的譯名和實在的勘同。[26]

當然,呂澂也不是第一個提到工布查布《漢地佛法源流》的人。蘇俄夭折的天才印藏學者沃斯特里科夫(A. I. Vostrikov, 1904-1937)在其遺作《藏語歷史文獻》(俄語原文由羅列赫於1962年刊布,收入重新啟動的《佛教文庫》[Bibliotheca Buddhica])中對工布查布及其《漢地佛法源流》(德格版)已有專門的介紹[27]。工布查布的書現有藏族學者羅桑旦增的漢文全譯本,題貢布嘉著《漢區佛教源流記》(附藏文原文)由中國藏學出版社於2005年9月出版,陳慶英(1941-2022)寫序言。最近幾年,藏族學者先巴(中國民族圖書館)還就工布查布及其《漢地佛法源流》的版本寫過專門的論文《清代番學總管工布查布學術背景及其學術交往》[28]和《工布查布與〈中原地區佛教源流記〉版本研究》[29]。比較遺憾的是,不管是羅桑旦增的譯者說明和陳慶英的序言,還是先巴的專題論文,既沒有提呂澂的《漢藏佛教關係史料集》等作品,也沒有提沃斯特里科夫、羅列赫和圖奇的論文。

《落照堂集存國人信札手跡》[30]上冊收有呂澂致聞宥(1901-1985)信十六封[31],其中與譯刊嘉木樣一世《西藏佛教大事表》有關的三封,我在《十七年時期有關藏語古代歷史文獻的翻譯和研究(下)》[32]中已經做過初步的整理和研究。剩下的十三封信中,至少有十封都與《漢藏佛教關係史料集》的編印有關,以後有機會當將其整理刊布。

(三)西夏文佛典版畫的榜題

在《過去兩年上拍的西夏文文獻》[33]一文中,我曾提到德寶2014秋拍上拍的西夏文文獻和中貿聖佳2017秋拍上拍的西夏文文獻之間“有着千絲萬縷的關係”。我舉的例子裏有中貿聖佳上拍的大寒林佛母版畫殘頁(第1151號拍品,簡稱中貿本)[34],指出它與韋力先生從德寶拍到的西夏文佛經版畫殘頁(簡稱德寶本)之間有類似性。其實,我當時可以說得更加明確一些,就是這兩張殘頁就是同一幅版畫沿著中間的折線斷裂而成的產物,它們之間完全可以拼合起來。2023年年底,泰和嘉成2023秋拍重新上拍了中貿本(第5093號拍品,簡稱泰嘉本)[35],我在預展時又去仔細觀看並做了拍照。

中貿本的尺寸據拍賣圖錄著錄是16.8cm×7.8cm,泰和嘉成重拍時四捨五入標為17cm×8cm。至於德寶本的尺寸,韋力先生在發給我照片的時候,沒有提供有關的信息。後來,韋力先生將德寶本托唐麗雅女士進行修補,唐女士於修補前在殘頁旁放了标尺並做拍照,根據她提供給我的照片,可以看出修補前的德寶本的尺寸大約在16.6cm×7.5cm左右,與中貿本近似。經唐女士修補後,殘頁的畫面已經充分展開,具備了同中貿本進行拼合的條件。拼合的順序是,中貿本居左,德寶本在右。經過拼合,我們會發現原件的完整構圖是五尊佛母,一尊大的居中,兩邊上下各有兩尊小的。每尊佛母的身光上部都有一行西夏文榜題,刻着這尊佛母的名字【圖4;這張拼合圖是友人宋希於製作的,其中德寶本的照片由唐麗雅女士提供。考慮到在斷裂的折縫處佛畫和榜題都有一些缺損,所以在拼合圖的中間留下了一點空間】。下面就將這五個榜題試譯出來,並根據克拉克(Walter Eugene Clark, 1881-1960)《兩套喇嘛教造像集》[36]等書注出其相應的梵語和藏語名稱。

先說中貿本左上的佛母,西夏文五字榜題從右往左依序是“大[4457]寒[0151]林[3890]佛[2852]母[0092]”(方括號裏的四位編號是李範文《夏漢詞典》[37]裏的西夏字編號,下同),這也就是拍賣圖錄將此殘頁定名為“大寒林佛母版畫”的原因。“大寒林佛母”梵語作Mahāśītavatī,藏語作bSil-bavi-tshal-chen-mo。

再看中貿本左下的佛母,西夏文五字榜題從右往左依序是“大[4457]密[4922]持[2135]佛[2852]母[0092]”,順成漢語就是“持大密佛母”。“大密”就是“大密咒”的簡稱。“持大密(咒)佛母”梵語作Mahāmantrānusāriṇī,藏語作gSang-sngags-rjes-vdzin-ma。

跳過居中的佛母,先看德寶本右上的佛母,西夏文五字榜題從右往左依序是“大[4457]孔雀[0090,0085]佛[2852]母[0092]”。“大孔雀佛母”梵語作Mahāmāyūrī,藏語作rMa-bya-chen-mo。

再看德寶本右下的佛母,西夏文五字榜題從右往左依序是“大[4457]國[2937]護[4976]佛[2852]母[0092]”,順成漢語就是“護大國佛母”。“護大國”就是“守護大千國土”的簡稱。“(守)護大(千)國(土)佛母”亦作“大千摧碎佛母”,梵語作Mahāsāhasrapramardanī,藏語作sTong-chen-mo。

最後看居中的佛母。由於原件從中間斷為兩截,所以不但這個佛母的畫像分居兩折之上,就連榜題也是裂在兩處。中貿本保存有完整的“佛[2852]母[0092]”兩字,德寶本保存有最右方的完整的“求[0105]”字。這三個字讓人聯想到密教裏的“隨求佛母”。以此為假設,再看德寶本“求”字左側的字,其部分筆劃與“隨[0433]”字接近。中貿本最右側的字右半部的筆劃有殘損,但剩餘的左半部的筆劃清晰可讀,整個字應該是“得[1599]”字。最後看德寶本所剩最後一字的殘畫,正是“皆[0010]”字的右半。整理以上的解讀,居中佛母的六字西夏文榜題依序是“求隨皆得佛母”,順成漢語就是“隨求皆得佛母”。“隨求皆得佛母”亦作“隨求佛母”,梵語作Pratisarā,藏語作So-sor-vbrangs-ma。

懂佛學的人都知道,這五大佛母與密教所謂《五部經》或《五護陀羅尼》有着如下一一對應的關係:

大寒林佛母——《大寒林經》

大護國佛母——《守護大千國土經》

大孔雀佛母——《大孔雀明王經》

持大密佛母——《大密咒受持經》

隨求皆得佛母——《大隨求陀羅尼經》

我懷疑這幅版畫就是某種西夏文《五部經》或《五護陀羅尼》經折裝刻本的扉畫。

(四)西夏傳譯佛典在明代流布之一例

在西夏文佛典中,有一種由十二首偈頌組成的佛贊[38],其寫本殘卷發現於賀蘭山山嘴溝石窟(編號K2:131)[39],另有題為《十二宮吉祥偈》的西夏文刻本殘頁出土於內蒙古額濟納旗的綠城[40]。段玉泉先生結合寧夏考古所對山嘴溝石窟寫本殘卷的初步整理和翻譯,對刻本殘頁中的三折做了釋讀[41]。我在讀到段先生的論文後,曾作文[42]補充提到在《俄藏黑水城文獻》第二冊中有與西夏文文本相應的漢文本《成道吉祥偈》(俄藏編號TK75)[43]。段先生注意到我的說法,在他和惠宏編寫的《西夏文獻解題目錄》一書中做了著錄[44]。此後,段先生又結合我的發現,對夏漢兩種文本(增加了剩餘的西夏文刻本殘頁三折)重新做了研究,其成果收於他的專著《綠城出土西夏文獻研究》[45]。

關於我寫的那篇東西,段先生在《西夏文獻解題目錄》和《綠城出土西夏文獻研究》中都說是“高山杉2015年1月1日豆瓣網網評”。其實該文原來並不是“網評”,而是我在2014年10月5日和7日投給《東方早報·上海書評》的一篇文章。這篇文章因為“過於學術性”,結果成了我在紙版時代的《上海書評》上不多的幾篇被拒的文字之一。在被拒之後,我一賭氣就在2015年1月1日把它貼到了豆瓣網上,這樣它也就“貶值”成了一篇“網評”。不過沒想到這篇“網評”卻成了我被學術界引用最多的文字之一,文中另外兩個發現也被分別引用於《西夏文獻解題目錄》[46]和閻成紅的論文[47]。

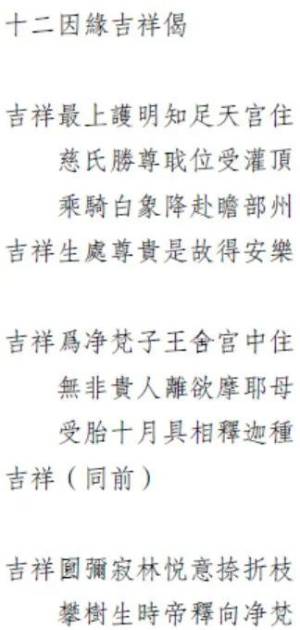

我在寫完那篇文章後很快就發現,在中國國家圖書館所藏明鈔本《大方廣佛華嚴經海印道場儀》(索書號:06558)中也有與山嘴溝石窟、綠城和黑水城出土的夏漢本《十二宮吉祥偈》或《成道吉祥偈》在內容和文字上都十分接近的漢文本《十二因緣吉祥偈》【圖5、圖6】。不過,我只在私下裏對一兩個朋友說起過這個發現,並未公開發表。鑒於段先生在《綠城出土西夏文獻研究》中沒有提到這個明鈔本,我就借機在這裏將其全文錄出,供研究西夏佛典及其在明代流傳情況的學者參考:

(五)新見江沅參與刊刻的佛典

在《龔自珍助刊〈圓覺略疏〉的過程》[48]和《一本殘書引起的一系列發現》[49]兩文中,我討論過龔自珍(1792-1841)的佛學導師江沅(1767-1838)刊刻或參與刊刻的部分佛典。後來讀到《金陵刻經處大事記長編(1864-1952)》,見其引用的同治七年(1868)秋八月望日楊仁山(1837-1911)等公議的《募刻全藏章程》刻本中有這樣幾句話:

刊全藏,均用書冊本,以便刷印流通。其行數、字數、版式大小,悉照祖定師寫刻《華嚴》等經為則,但易楷字為宋字。此本《募疏》《章程》,即是刻經式樣。[50]

這裏提到的“祖定師”正是江沅。江沅主持寫刻的《六十華嚴》《八十華嚴》《四十華嚴》等經論,以我購得的《八十華嚴》殘本為例,其行數(每半葉10行)、字數(行20字)、版式大小(左右雙邊,板框高17.2釐米,寬12.5釐米),在金陵刻經處的創始時期,居然在刻經章程中明確地被當作刻書的標准,只是將江刻所用楷書寫刻的字體改為清末刻書流行的宋體,可見這位嘉慶、道光時期的佛學家對後世的影響不容小視。

在我的第二篇文章發表前後,拍場上又出現了兩種與江沅有關的佛典刻本。第一種是黃丕烈(1763-1825)於道光二年(1822)所刻《千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經》(唐伽梵達摩譯,一卷)。此書似頗罕見,民國時書商柳蓉邨曾經得到一部,題《大悲經》影印收入其刊印的《士禮居黃氏叢書》。此次拍場上出現的這部刻經是更為罕見的朱印本。該本最早似見於北京弘藝2020年春拍(拍品號169)[51],後復見於泰和嘉成2022年春拍(拍品號4084)[52],其最大特色是有影印本所無的江沅寫的講述刻經緣起的後序:

新刻宋藏本大悲陀羅尼經緣起後序

黃丈蕘圃與先大父艮庭[53]徵君為忘年交,徵君謀刊所著《尚書》注疏,累年不就,憂形於色。先君子與沅言於徵君,稱《大悲陀羅尼》之神,凡所禱祈,無不如願。徵君信焉,不三年而書刊成,遂終身誦持不輟。於時黃丈年方壯,登高第,得美官,忽退隱家居,味道讀書,海內之言宋槧本者,莫不推首黃丈。長者車轍盈門,而黃丈丹鉛讎校,泊然自樂也。歲辛巳,忽得彭二林先師所著《居士傳》讀之,遂生信向。因以宋藏本《大悲陀羅尼經》見示,且垂問其字義異同,沅因慫恿改刻書本流通。適沅旋有粵東之遊,復寓書諄勸。頃得黃丈覆書,知今歲為六十壽辰,文孫鎏[54]校勘此經以稱慶,俾沅述其緣起。沅喜極而為之言曰:以沅所聞,根性深廣厚福無涯之人,往往舍酣豢之榮而味詩書之樂,至於信向漸深,歸心竺乘,則其般若根種遇緣而發,其福其壽有非尋常趣寂避喧者所可比擬矣。夫《大悲》普門輔性,《無量壽》[55]慈尊攝引,蓮宗淨侶黃丈與《大悲》緣深,則於《無量壽》可知也。《無量壽》緣深而始於《大悲》,則夫護一切生命以同回向於無量壽又可知矣。黃丈不弃鄙言,以此《大悲》公諸同善,庶幾能以此大悲擴諸同體,贖放生命,除斷殺生,則行大悲之心,必證無量壽之果。曼福駢集,眾美咸臻,而豈有不如所願者哉。沅於是合十翹誠,隨喜讚歎,而更以無量之壽為黃丈祝也。

道光二年三月之望鄔波索迦江沅謹跋於羊城節署之館齋。

经文後面還有汪廷楷所作《大悲心陀罗尼经校勘记》和跋文,其中跋文内容如下:

道光壬午,蕘夫居士六十之年發願以家藏宋槧本《大悲經》栞為方冊,布施流通,手民告成,問序於予。欣逢勝緣,焚香繙誦,合掌頂禮而為說伽陀以讚歎曰:

瑜伽密部上乘義,毘盧遮那佛所說,

維大無畏觀世音,勝妙威德難思議。

於千光王如來所,聞大悲心陀羅尼,

誓願攝化度眾生,隨機三業咸感應。

七灾熱惱為口機,災除應以稱名故,

三毒洄漩為意機,毒淨應以憶念故,

三願具足為身機,願滿應以禮拜故,

眾生聞熏力有殊,悲願無邊普攝受。

此方教體利耳根,以清淨心而調伏,

譬藥樹王愈偏病,如意珠玉隨意與。

毫端一觸即現身,塵塵刹刹亦如是,

是為大悲千手眼,濟諸含識真實諦。

此本梵夾宋所椠,居士發願刊方冊,

以是布施報佛恩,優曇缽華歎稀有。

我觀一廛書百宋,世間文字多如沙,

薦取珠圅樂壽豈,勝於寶掌千儀祝。

我為居士普回向,願以刻經殊勝因,

加被華藏世界海,重重至盡未來際,

一彈指頃普門開,自他悉獲無量壽。

持苕帚學人汪廷楷謹述

江沅於道光元年(1821)參與刊刻的宗密著《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》,在其刊記中曾記所據底本裏有“汪節安居士藏萬曆八年龍沙章江禪院刻本”。這個汪節安就是汪廷楷。這部《略疏》還有同治四年仲秋月淨業弟子如山的重刊本,板存湖北漢陽府歸元寺。孔夫子舊書網曾經上拍此重刊本一部[56]。

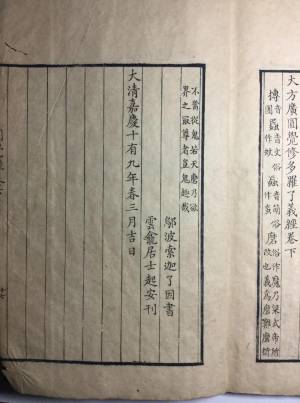

第二種與江沅有關的佛典刻本是十竹齋2023年秋拍上拍的《大方廣圓覺修多羅了義經》(唐佛陀多羅譯,二卷,簡稱《圓覺經》,拍品第1545號)。全書為軟體字寫刻本,雖然品相一般,但刻印頗精。書末有三行刊記【圖7】,尤其值得注意:

鄔波索迦了因書

雲龕居士起安刊

大清嘉慶十有九年春三月吉日

“雲龕居士起安”不知為何人。嘉慶十九年是1814年。已知江沅的居士(梵語“鄔波索迦”)法名是“了因”,懷疑刊記中的“鄔波索迦了因”就是他。江沅本人擅書,他在道光時期主持刊刻的一批佛典如《華嚴》《楞嚴》《法華》《梵網》等多由他親自手書上版。這部《圓覺經》如果也是由他寫樣上版,倒也並不奇怪。只是該經的字體與道光時期的刊本有些不同,卻與他在嘉慶二十三年(1818)寫的《鄂王遺印碑》上的字比較接近。以前發現的江沅刻經全是道光時期的,這部《圓覺經》如果是他所書,那就是已知最早的他參與刊刻的佛典了。德寶2018年春拍就曾拍出此書一部(拍品號257)[57],品相還在十竹齋本之上。由於以前沒有注意到德寶本,所以我在《上海書評》的第二篇文章中沒有提到它。德寶的圖錄對於“鄔波索迦了因”未作任何說明,但是十竹齋的圖錄卻明確地將其等同於江沅,其所舉理由顯然是抄自我寫的《龔自珍助刊〈圓覺略疏〉的過程》。

高山杉《佛書料簡》

浙江大學出版社2012年版

【注釋】

[1] Giuseppe Tucci, Minor Buddhist Texts, Part I, Roma: IsMEO, 1956, pp.193-207.

[2] 巫白慧:《印度哲學與佛教》,北京:中國佛教文化研究所,1991年10月1日第1版,第255-260頁。

[3] 同上,第260頁。

[4] 任繼愈(主編):《宗教詞典》,上海:上海辭書出版社,1981年12月第1版。

[5] 《宗教詞典》,1983年5月第1版第2印,第656頁。

[6] 吳曉鈴:《悼念印度佛學大師月頂老人》,《現代佛學》1959年9月號,第21-22頁。

[7] Mahāyāna-Viṁśaka of Nāgārjuna, Reconstructed Sanskrit Text, the Tibetan and the Chinese Versions, with an English Translation, ed. by Vidhushekhara Bhattacharya, Calcutta: Visva-Bharati Book-Shop, April, 1931.

[8] Ibid., pp.11-12.

[9] Susumu Yamaguchi, “Nāgārjuna’s Mahāyāna-Viṁśaka”, The Eastern Buddhist, Vol.IV, No.1(28th September, 1926), pp.56-72; No.2(28th August, 1927), pp.169-176.

[10] 季羨林(主編):《大唐西域記校注》,北京:中華書局,1985年2月第1版。

[11] Debiprasad Chattopadhyaya, What is Living and What is Dead in Indian Philosophy, New Delhi: People’s Publishing House, 1976.

[12] 同上,前言,第20頁。

[13] 巫白慧:《梵學拾趣》,《世界宗教文化》2001年第1期(2001年3月15日),第11-12頁,後收入《巫白慧集》,北京:中國社會科學出版社,2010年8月第1版,第423-427頁。

[14] 巫白慧:《梵學拾趣》,《世界宗教文化》2001年第1期,第11页;《巫白慧集》,第423页。

[15] 《大唐西域記校注》,前言,第117頁。

[16] 高山杉:《從韓鏡清藏書的捐獻談起》,2022年6月29日《澎湃新聞•上海書評》。

[17] Johannes Schubert, “Baron A. von Staël-Holstein,” Artibus asiae, Vol.7, No.1/4, 1937, pp.227-229.

[18] Eduard Erkes in Memoriam 1891-1958, Leipzig: Karl-Marx-Universität, 1962(感謝友人周運代為查閱並拍攝中國國家圖書館藏本).

[19] Ibid., pp.216-218.

[20] 《唐蘭全集》,第3冊,上海:上海古籍出版社,2015年11月第1版,第953-955頁。

[21] 同上,第955頁。

[22] Giuseppe Tucci, “A Tibetan History of Chinese Buddhism,” Eduard Erkes in Memoriam 1891-1958, p.230.

[23] 原文如此,应为“威斯巴登”(Wiesbaden)之误。

[24] 呂澂:《漢藏佛教關係史料集》,華西協合大學中國文化研究所專刊乙種第一冊,成都,1942年印行。

[25] 呂澂:《漢藏佛學溝通的第一步》,《現代佛學》1953年8月號(1953年8月14日),第7-10頁。

[26] 同上,第7-8頁。

[27] Tibetan Historical Literature, tr. from the Russian by Harish Chandra Gupta, RoutledgeCurzon Press Ltd., 1994, pp.166-167.

[28] 《西藏大學學報(社會科學版)》2019年第4期(2019年12月),第40-47頁。

[29] 《西藏研究》2020年第2期(2020年4月),第93-103頁。

[30] 聞廣、蔣秋華(主編):《落照堂集存國人信札手跡》,上、下冊,“中研院”中國文哲研究所,2013年12月初版。

[31] 《落照堂集存國人信札手跡》,上冊,第181-199頁。

[32] 高山杉:《十七年時期有關藏語古代歷史文獻的翻譯和研究(下)》,2023年8月2日《澎湃新聞•上海書評》。

[33] 高山杉:《過去兩年上拍的西夏文文獻》,2018年1月24日《澎湃新聞•上海書評》。

[34] 網址:pmgs.kongfz.com/detail/188_839525/;2024年4月20日讀取。

[35] 網址:pmgs.kongfz.com/detail/16_1209996/;2024年4月20日讀取。

[36] Two Lamaistic Pantheons, edited with introduction and indexes by Walter Eugene Clark from materials collected by the late Baron A. von Staël-Holstein, Text and Plates(Two volumes bound in one), New York: Paragon Book Reprint Corp., 1965.

[37] 李範文:《夏漢詞典》,北京:中國社會科學出版社,1997年7月第1版。

[38] 每一首偈頌描寫了佛陀在成道過程中經歷的一個主要階段。“十二”這個數字讓我們想起元代從藏文(已佚)譯為蒙文的佛陀成道記《十二善業》,參看鮑培(Nicholas Poppe)的校譯本(The Twelve Deeds of Buddha. A Mongolian Version of the Lalitavistara, Mongolian Text, Notes, and English Translation, Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1967)。

[39] 寧夏文物考古研究所:《山嘴溝西夏石窟》,北京:文物出版社,2007年10月第1版,上冊,第124-126頁;下冊,圖版一二六、一二七、一二八。

[40] 《中國藏黑水城民族文字文獻》,北京:中華書局;天津:天津古籍出版社,2013年12月第1版,第261、296-298頁。

[41] 段玉泉:《一批新見的額濟納旗綠城出土西夏文獻》,《西夏學》第10輯,上海:上海古籍出版社,2014年6月第1版,第73-74頁。

[42] 高山杉:《“西夏之學,人習難遇同調之士,學界罕見商榷之文”》(網址:https://www.douban.com/note/475597973/?_i=3626653HIqsAh8)。

[43]《俄藏黑水城文獻》,第二冊,上海:上海古籍出版社,1996年12月第1版,第150-152頁。

[44] 段玉泉、惠宏:《西夏文獻解題目錄》,寧夏:黃河出版傳媒集團、陽光出版社,2015年6月第1版,第185頁。

[45] 段玉泉:《綠城出土西夏文獻研究》,蘭州:甘肅文化出版社,2022年11月第1版,第81-92頁。

[46] 《西夏文獻解題目錄》,第294頁。

[47] 閻成紅:《俄藏ИнвNo.6761西夏文題記的歸屬》,《西夏研究》2016年第2期,第30頁。

[48] 高山杉:《龔自珍助刊〈圓覺略疏〉的過程》,《東方早報·上海書評》第195期,2012年7月15日。

[49] 高山杉:《一本殘書引起的一系列發現》,2020年10月21日《澎湃新聞•上海書評》。

[50] 金陵刻經處(編):《金陵刻經處大事記長編(1864-1952)》,武漢:崇文書局,2022年3月第1版,第5頁。

[51] 網址:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5Mzc0Njk1MA==&mid=2651211400&idx=1&sn=9b7b4baa39dbca7c3973bef5ceff2

e6c&chksm=bd60bfe18a1736f7a1c31a50836a25d214befd0683702b7f8c0d710ef90506fcebf5b6970dbf&scene=27;2024年4月20日讀取。

[52] 網址:pmgs.kongfz.com/detail/16_1132497/;2024年4月20日讀取。

[53] “艮庭”為江沅祖父江聲之號。

[54] “文孫鎏”指黃丕烈的長孫黃美鎏。

[55] “無量壽”指《無量壽經》等淨土類經典。

[56] 网址:https://www.kongfz.cn/13844795;2024年4月20日讀取。

[57] 网址:https://pmgs.kongfz.com/detail/3_857800/;2024年4月20日讀取。

(附記:本文在史料搜集方面,多得友人宋希於和周運的幫助,謹此致謝!)

(本文原刊《中國文化》2024年春季號)

來源:中國文化雜誌社微信公眾號2024年08月20日。

本次推送有幾處修訂。

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳