首页

首页-

本所概况

哲学所简介

中国社会科学院哲学研究所是我国哲学学科的重要学术机构和研究中心。其前身是中国科学院哲学社会科学部哲学研究所。历任所长为潘梓年、许立群、邢贲思、汝信(兼)、陈筠泉、李景源、谢地坤。中华人民共和国成立前,全国没有专门的哲学研究机构。为了适应社会主义改造和建设事业发展的需要... ... <详情>

- 党建工作

- 研究学人

- 科研工作

- 学术期刊

- 人才培养

博士后更多+

- 图书档案

图书馆简介

哲学专业书库的前身是哲学研究所图书馆,与哲学研究所同时成立于1955年。1994年底,院所图书馆合并之后将其划为哲学所自管库,从此只保留图书借阅流通业务,不再购进新书。

2009年1月16日,作为中国社会科学院图书馆体制机制改革的重要举措之一,哲学专业书库正式挂牌。

<详情> - 哲学系

【詹文杰】回忆叶秀山先生

时间过得很快,转眼叶秀山先生离开六年了。这些年我一直想写点儿文字,以记念这位我非常尊敬的老前辈。但是每次用键盘敲了一小段文字,瞬即又搁置了。要描写的是受人敬重的大师,而我实在不是个好的写作者,担心我的文字配不上先生的名字。不管怎样,这次我决心完成一篇小小的回忆文章,诉说我对叶先生的感念之情。

我最初知道叶秀山先生的名字是在上大学的时候。那时我的本科专业不是哲学而是思想政治教育,但我算是一个哲学迷,去图书馆基本是在哲学类书架上找书看,这样我很快就注意到叶先生的几本著作:《前苏格拉底哲学研究》,《苏格拉底及其哲学思想》,还有《思·史·诗——现象学和存在哲学研究》。当时读书的具体细节记不清了,不过总体印象是:这位作者的文笔清晰生动,几乎没有教条式的语言(要知道,上世纪八、九十年代的很多书还有非常浓的教条味),而且他的著作是当时少有的直接引述古希腊语原文来讨论哲学问题的中文著作,这点尤其让人印象深刻。后来我到武汉大学念哲学专业的研究生,就把叶先生的这几本书都买回来,经常翻看,每每有不少收获。我记得有一次读到叶先生的论文《从Mythos到Logos》,好像是发表在一本辑刊里,具体内容现在还有点印象,当时显然让我对古希腊哲学发生了更大的兴趣。我走上研究希腊哲学的道路,大概有多种因缘,除了看到黑格尔和海德格尔等人对希腊哲学的推崇,看到汪子嵩、范明生、姚介厚和陈村富等人等编著的大部头《希腊哲学史》,以及策勒和卡恩等人的作品,我想,叶先生关于希腊哲学的论著对我也有很大的“引诱力”。

我第一次见到叶先生应该是在2004年8月中国社会科学院召开的“中国哲学大会”。当时我是清华大学哲学系的博士生,听说社科院要办这么一次很隆重的全国哲学大会,就赶去建国门旁听。我是不是听了其他报告已经记不住了,不过肯定听了叶先生的一场报告(应该是在社科院图书馆大楼的某个大会议室)。我记得叶先生谈到了海德格尔的Sein、Dasein这些概念,或许当时我在问答环节还提问了,不过这点我现在不很确定。不管怎样,这就算是跟叶先生有了“一面之缘”。

再次见到叶先生是2006年的春天。那天我去社科院哲学所参加求职的面试,与其他几位博士毕业生、出站博士后竞争西方哲学史研究室的一个职位。我记得当时英语口试是王柯平老师主考,先是让我念一段哲学文章,然后是用英语简单对答,而英语笔试是周晓亮老师主考,让大家翻译某部英文哲学词典里摘出来的一个词条。在研究室面试的环节,我跟其他几位应聘者轮流进到研究室,一一接受面试,而我很可能是最后一位接受面试的。当我走进办公室,见到了几张陌生的面孔,不过叶先生是见过的,而且姚介厚先生也在照片上见过,所以没有什么紧张的感觉。其他几张陌生面孔后来都成了熟悉的同事,他们有周晓亮、张慎、杨深和王齐。叶先生给我的感觉是既严肃庄重,又和蔼可亲。大概每个人都向我提了一些问题,不过叶先生的提问似乎最紧要,他问我有没有最关心的哲学问题,如果有的话,是什么。我说我最关心真理问题,然后做了一些说明,尤其结合我做的博士论文谈了一些柏拉图的思想。我记得当时还问到我怎么看王路教授主张把Truth翻译为“真”而不是“真理”。王路教授是我在清华的老师(那时他刚从哲学所调到清华不久),他的一些观点我刚好有所了解,而且我读过他翻译的《真之追求》,知道他在译者序言里的有关讨论,于是就谈了一点我的看法。能够被接受为哲学所西方室的一员是我的荣幸,这里面有叶先生的肯定,我一直心存感激。这次面试算是我与哲学所结缘的开端,也让我有机会跟叶先生做了十年的同事。

我刚到哲学所的头些年,梁存秀、王树人等老先生虽然退休了,但时常到所里来,他们都很健谈,聊许多学界往事,非常有意思,不过相比起来,听叶先生讲故事的机会仍然是最多的,毕竟每周一次的返所日,都能在办公室见到叶先生,因为叶先生并未退休。每到星期二上午(后来改成了星期三上午),西方室往往是各个研究室中最热闹的,因为大家都喜欢到这里来跟叶先生聊天,有时谈论的是严肃的哲学问题,有时是学界掌故,有时是书法、电影、音乐之类,偶尔也聊点儿时事新闻。可惜当时没有人把这些聊天录下来,不然今天播放来听,应该仍然是非常有意思的。叶先生兴趣爱好广泛,经历也丰富,交往结识的人也多,与他聊天,听他讲故事,常常是一件乐事,而且增长见识。他对其他人当然也会有所臧否,但在我看来总是比较温和客观的,而且他善于发现每个人身上最有趣的地方。有时候他会给我们讲“老先生”的故事,譬如贺麟、金岳霖、沈有鼎,等等,都有许多趣事。我记得他说过一件趣事:贺先生有一次请大家吃大餐,广东名菜“龙虎斗”,当叶先生知道这道菜的食材(蛇肉和猫肉)时,简直惊掉了下巴。

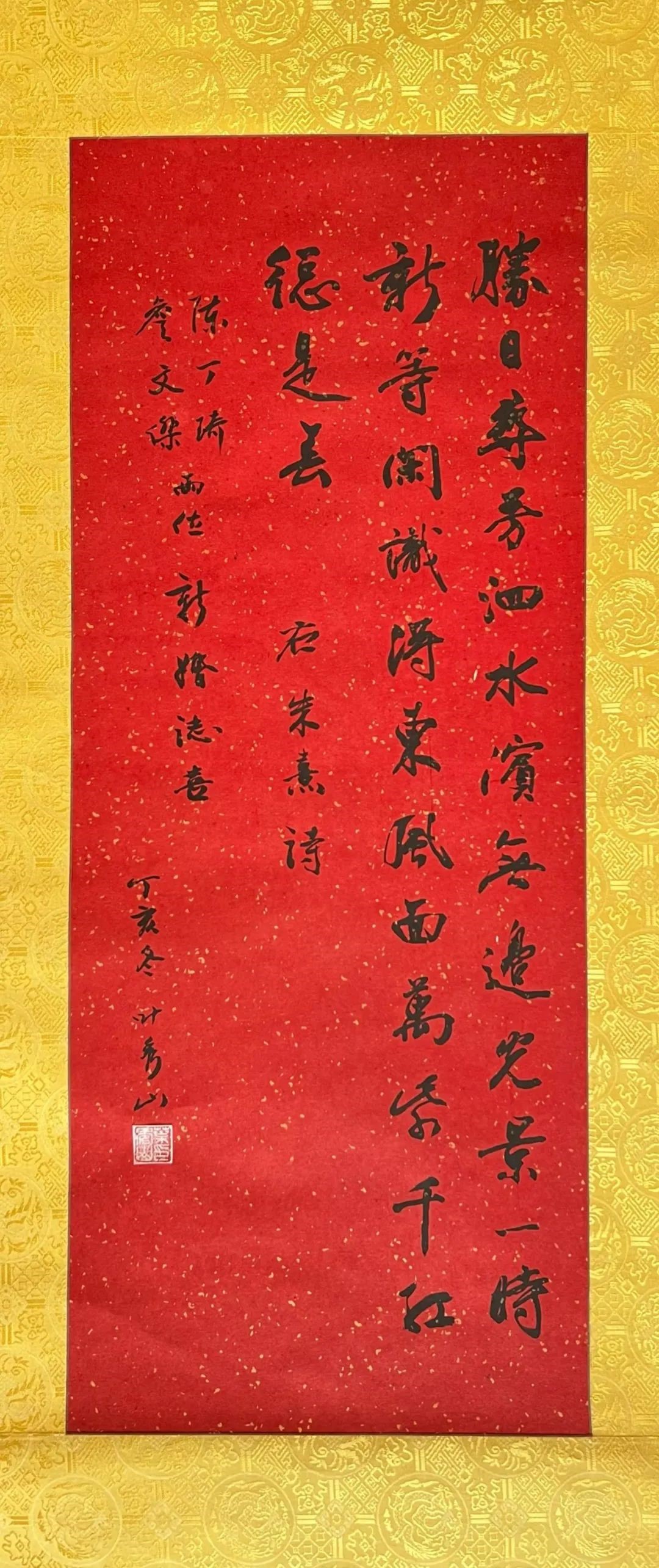

叶先生毕竟是老前辈,比我年长40多岁,因此我与他的私下交往并不多。我结婚时邀请叶先生出席婚礼,他婉拒了,不过特地写了一幅书法作品赠我。有一年春节期间,我和丁琦去叶先生家里拜访,带了一盆君子兰,不过叶先生说他不太能照顾花草。谈话间,他取出一张老照片,是上世纪60年代初西方哲学史研究组全体人员的黑白合影(后来我听王树人先生说,这张照片是姜丕之从哲学所调动到上海工作前的告别留影),他给我介绍其中的每个人,包括贺麟、杨一之、姜丕之、温锡增、管士滨、王玖兴,还有叶先生的几个同龄人。看着照片中汝信、叶秀山、王树人等“30后”还是英姿勃发的青年,而几十年后他们都是真正的“老先生”了,不免让人感慨光阴的易逝。叶先生显然比我更清楚这点,他语重心长地跟我说,“要珍惜时间”,他到哲学所的前二十年几乎在各种“运动”中消耗了,等到改革开放才真正开始做学问,因此深知光阴一去不复返,浪费时间太可惜。

后排左起:王树人、叶秀山、汝信、薛华

中排左起:余丽嫦、管士滨、王玖兴、侯鸿勋

前排左起:温锡增、贺麟、姜丕之、杨一之

我当然不会忘记,叶先生对我有许多的支持和鼓励。2010年,哲学所承办了“第三届古希腊哲学论坛”,主题为“前苏格拉底哲学”,由孙周兴教授和我分别做主题报告,还有国内同行进行评议。叶先生当时已经不太参与各种会议了,但是那次特地出席了会议并且做了发言,他说,哲学史研究的一个重要宗旨是要培养对理性思考的兴趣,而这也正是古希腊哲学的精髓所在。大概也是在2010年前后,社科院开始设立特殊学科扶助项目,叶秀山、姚介厚两位先生牵头申请了“古希腊罗马哲学”的学科建设项目,王柯平研究员和我也是项目组成员。由于这个项目的关系,我们跟北京第二外国语大学的跨文化研究院有了更多的联系,曾经合作办过几次学术讲座和沙龙,叶先生每次都积极参加。这个项目有一些经费,而在经费使用上,叶先生从来都是照顾别人的,他总是跟我说,“小詹,你可以用这个经费多买一些外文书。”我翻译的柏拉图《智者》能够在商务印书馆出版得益于梁存秀先生的推荐,而我的著作《真假之辨》能够在江苏人民出版社出版则要归功于叶先生的帮助,他不仅将我的书稿推荐到了他和黄裕生教授主编的“纯粹哲学系列”,而且还从上面说的项目经费中支出了出版费。

叶先生有时候会对我提一些建议和要求。他希望我加强德国古典哲学的学习和研究,不止一次跟我说:“学好德国古典哲学,对你研究古希腊哲学会有很大帮助,而且如果你将来研究现代哲学,德国古典哲学的基础也是非常重要的。”我虽然很同意叶先生的观点,不过在行动上却并不算积极。叶先生去世后,我感到很不安,总觉得他对我是不满意的。前几年有机会与孟强一起在哲学所组织一个康德《未来形而上学导论》的读书班,并且有时参加马寅卯、王歌和吕超组织的康德实践哲学读书班,算是补习了一点德国古典哲学。叶先生的劝告之声,至今还萦绕在我的耳边,而我知道自己仍然做得很不够。

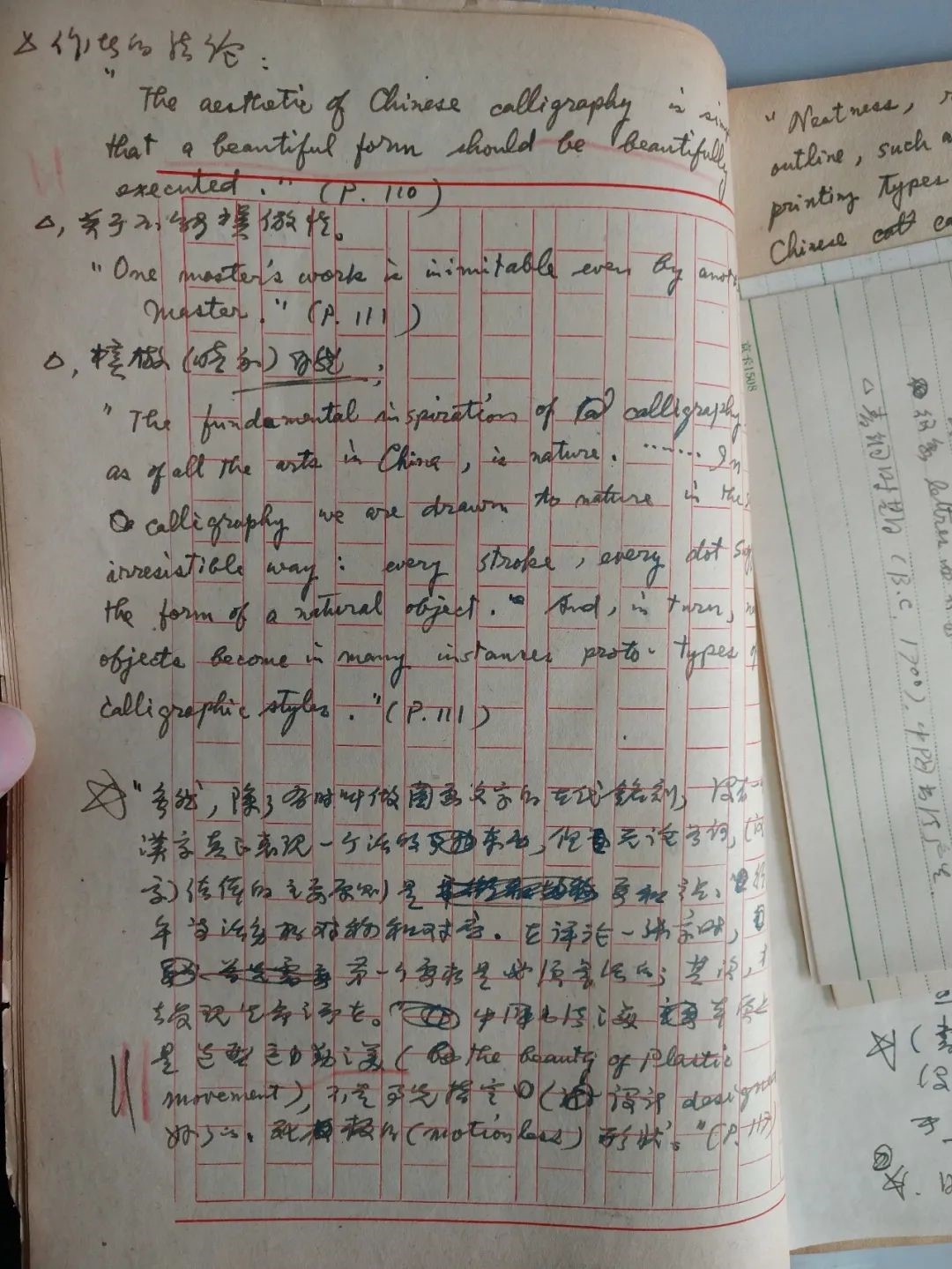

2008年和2013年我两次出国访学,分别去剑桥和普林斯顿,出发前叶先生都会跟我说:“小詹,你出去一定要把英语学好,要过关。”他的意思是英语的听和说要“过关”,能够跟说英语的人无障碍交流。不过很惭愧,我的英语属于“先天不足”,出国后虽然略有提高,但远达不到叶先生的要求。(有件小事不妨一记。叶先生去世后,我帮着收拾他留在办公室的遗物,其中有些手稿、图书卡片、读书笔记,等等。他早年的那些笔记上写满了英文、德文,甚至还有法文和希腊文,叶先生的外语能力可见一斑。)

我翻译的文德尔班《古代哲学史》出版后,送给叶先生一本,他一边肯定我的工作,一边说“翻译你做了一些了,有经验就可以了”。我明白叶先生是希望我多做原创性的研究工作,不太鼓励我做过多的翻译。不过后来我还是承担了一些翻译工作,尤其是策勒的古希腊哲学史,花费了很大的功夫。我自己天性上是喜欢做翻译的。怎么样在做翻译和原创性研究之间寻找一个平衡点,确实是个难题。在这点上,梁存秀先生给我的建议跟叶先生有所不同,他说:“你这样一本一本翻译,在翻译的基础上做研究,把自己的一亩三分地种好,就非常好。”梁先生指的是我可以把柏拉图对话逐一翻译出来,然后加以专题性研究。这显然更接近梁先生本人的工作方式。

我曾经在心中暗暗比较叶秀山先生、梁存秀先生和王树人先生。梁先生似有墨家精神,侠肝义胆,斗志昂扬,关心政治和社会,在有些方面的记忆力超好,聊起多年的往事就像是昨天才发生似的。王先生更具儒者风范,有古典式家国情怀和诗人气质,吟诗作画,潇洒倜傥,也是一样的爱憎分明。叶先生呢,或许更像他自称的逍遥派,与世无争,内敛超脱,温和宽厚,独处能思入超越之境,相谈有如时雨化之。我非常庆幸自己有机会认识哲学所的这些老前辈,在我前行的路上,有他们的精神之光闪耀,如同明星。

2022年9月2日

原载:“古希腊罗马哲学”微信公众号2022-09-06

地址:北京市东城区建国门内大街5号邮编:100732

![]() 电话:(010)85195506

电话:(010)85195506

![]() 传真:(010)65137826

传真:(010)65137826

![]() E-mail:philosophy@cass.org.cn

E-mail:philosophy@cass.org.cn

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳