首页

首页-

本所概况

哲学所简介

中国社会科学院哲学研究所是我国哲学学科的重要学术机构和研究中心。其前身是中国科学院哲学社会科学部哲学研究所。历任所长为潘梓年、许立群、邢贲思、汝信(兼)、陈筠泉、李景源、谢地坤。中华人民共和国成立前,全国没有专门的哲学研究机构。为了适应社会主义改造和建设事业发展的需要... ... <详情>

- 党建工作

- 研究学人

- 科研工作

- 学术期刊

- 人才培养

博士后更多+

- 图书档案

图书馆简介

哲学专业书库的前身是哲学研究所图书馆,与哲学研究所同时成立于1955年。1994年底,院所图书馆合并之后将其划为哲学所自管库,从此只保留图书借阅流通业务,不再购进新书。

2009年1月16日,作为中国社会科学院图书馆体制机制改革的重要举措之一,哲学专业书库正式挂牌。

<详情> - 哲学系

【韩蒙】社会主义理解史的哲学界划 ——从未完成的“《外国杰出的社会主义者文丛》计划”谈起

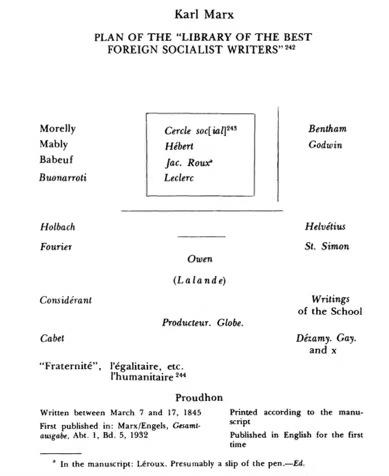

提要:“《外国杰出的社会主义者文丛》计划”是马克思写于1845年春的一部社会主义理解史研究纲要。在对众多“外国社会主义者”的排列与布局背后,体现了马克思对《神圣家族》中三个有待解决的理论问题的持续思考;这种思考的结果就是在“《外国杰出的社会主义者文丛》计划”中对共产主义理念史、三大空想主义者、以及德萨米与蒲鲁东思想的整全考察;基于此,马克思得以在哲学、政治经济学、共产主义的总体性视野中,完成对共产主义与社会主义的哲学界划,揭示政治经济学与共产主义的内里关联,从而探索出一条德国社会主义本土化建构的道路,为批判“德意志意识形态”及其社会主义方案奠定了基础。

社会主义理念在马克思哲学变革中究竟发挥了怎样的作用?这是传统研究中仍旧缺失的部分;相应地,体现于马克思不同时期文本中的社会主义理念本身的发展脉络与逻辑节点也被无形中遮蔽了。在众多社会主义文本中,“《外国杰出的社会主义者文丛》计划”(Plan of the “Library of the Best Foreign Socialist Writers”,以下简称《社会主义者文丛》)[1]是一个独特的、但却未能完成的社会主义史研究计划的纲要。在1845年2月,马克思与列斯凯签订了两卷本《政治和政治经济学批判》出版合同,“政治批判”理论素材整理工作很快体现为1845年3月马克思写下的纲领性的《社会主义者文丛》;从恩格斯在1845年2-3月致马克思的信中可以看出,这个计划是经过他们多次讨论的。长期以来,《社会主义者文丛》并未得到足够的重视,更鲜有独立的文本学研究。实际上,《社会主义者文丛》能够很好地揭示马克思在1845年春的社会主义思想境遇、问题意识与总体性视野;从而更好地理解从《神圣家族》到《德意志意识形态》道路上,马克思在社会主义史考察、哲学反思与政治经济学研究中复杂的思想实验与总体化进程。

一、社会主义境遇中的思想实验:三个有待解决的理论问题

自19世纪30、40年代起,从法国、英国、德国社会经济状况来看,由贫困引发的“社会问题”、“无产者”现象的普遍出现以及“富人与穷人之间的普遍对抗”俨然成为新兴工业资本主义的一个不可避免的后果,潜在的社会矛盾激化为追求“社会革命”的一系列工人运动[2]。相应地,直面社会问题的“政治经济学”、“社会主义”与倡导社会革命的“共产主义”已经成为思想界关注的焦点。众多的社会主义者、共产主义者开始尝试从自己民族传统中汲取思想养分,形成了具有民族特色的社会主义方案:在法国,出现了以蒲鲁东(Proudhon)为代表的批判私有财产的社会主义路径,以及由卡贝(Etienne Cabet)、德萨米(Theodore Dezamy)等人代表的共产主义传统;在英国,则出现了受欧文思想影响的李嘉图派社会主义者汤普逊(William Thompson)、布雷(John Bray,又译为勃雷)等人;而在起步较晚的德国,赫斯(Moses Hess)、魏特林(Wilhelm Weitling)与恩格斯则分别代表了对法国社会主义、共产主义与英国欧文主义思路的继承,开启了社会主义德国化的探索道路[3]。

身处上述社会主义思想与历史境遇中,马克思、恩格斯在《神圣家族》中肯定了蒲鲁东的政治经济学分析路径、追溯了法国社会主义与共产主义的唯物主义基础,同时也否定了鲍威尔“批判”与“群众”关系的德国化思辨理解。然而,限于与“神圣家族”的特定对话语境,马克思未能充分展开上述三个问题;在1845年春天,随着社会主义境遇中的政治经济学研究、共产主义理念反思、德国化道路困境,马克思开始进一步深化《神圣家族》的理论议题,在总体性视野中推进了自己哲学革命前的思想实验过程。

第一,如何理解蒲鲁东社会主义的政治经济学性质?蒲鲁东从政治经济学出发的社会主义无疑成为了马克思的私有财产批判与社会主义反思的重要参照系。在当时,“法国的无产阶级认为自己的最卓越代表就是蒲鲁东,他的《什么是财产?》一书,在一定意义上是西欧社会主义的最前哨”[4]。在该书的“前言”中,蒲鲁东就明确表示:“我将致力于发现某种能够改善人数最多而且最穷困的阶级的身体上、道德上和文化上的状况的方法”[5];蒲鲁东自称为“平等的传布者和先驱”,“所有权就是盗窃”即对私有财产的批判性分析迅速成为德法社会主义者的理论武器。在《神圣家族》中,马克思承认了政治经济学之于“无产阶级”的重要性:蒲鲁东“对国民经济学的基础即私有财产作了批判的考察”,这是“在科学上实现的巨大进步”,因而他的著作是“法国无产阶级的科学宣言”[6]。同时,马克思也已经认识到:“蒲鲁东的《什么是财产?》这部著作也是根据国民经济学的观点对国民经济学所做的批判”,因而如果想要“科学地超越”蒲鲁东,一方面,需要深入了解蒲鲁东所批判的政治经济学,包括重农学派、重商主义、斯密和李嘉图等;另一方面,也要以傅立叶和圣西门的著作为前提[7]。这里就涉及了问题的实质:如何理解政治经济学与社会主义的思想关系?如何理解社会主义的政治经济学路径在社会主义理解史上的意义?

对这一问题的反思促使马克思在布鲁塞尔时期开启了系统的政治经济学研究过程,以“贫困”的政治经济学根源为摘录重点,重新审视了萨伊、西斯蒙第、毕莱等政治经济学理论立场的重要性;并在“批判李斯特”的过程中初步认识到了圣西门工业主义思想的深刻性,将社会主义理念首次置于“生产力”发展的维度之上[8]。与马克思相近,恩格斯在欧文主义的立场上,更为明确地指出:“可以有把握地从现存的经济关系和政治经济学的原理中得出社会革命即将到来的结论”[9];共产主义原则本身就是从政治经济学衍生出来、从现实的无产阶级状况和反抗中生发出来的。由此,在政治经济学视域中,马克思才有可能理解圣西门、欧文在“社会主义史”上的独特地位。

第二,如何界定“社会主义”与“共产主义”的理念差异?与德国本土的其他社会主义者不同,鲍威尔兄弟基于对“精神”与“群众”的思辨认识,提出了一种“批判的社会主义”:群众需要从肤浅理解中获得思想启蒙,从而在“批判”主导下完成“改造社会的事业”。对此,马克思在相反的意义上强调了“群众的社会主义”或“世俗的社会主义”:历史活动是群众自己的历史活动,而不是“批判的批判的大脑活动”;“群众”的意义不在于其作为“精神的对立物”,而是在于“现实的群众”即“无产阶级”的生活状况和历史使命。其中,“英法两国的无产阶级中有很大一部分已经意识到自己的历史任务,并且不断地努力使这种意识完全明确起来”[10]。由此引申出来的一个重要问题就是:“共产主义批判”的理论与“广大群众运动”的实践之间的关系。马克思指认,傅立叶、欧文等人的社会主义理论都是从对群众运动的观察中产生的,因而“在实践中,一开始就和这种共产主义批判相适应的,是广大群众的运动,……人们只有了解英法两国工人的钻研精神、求知欲望、道德毅力和对自己发展的孜孜不倦的追求,才能想象这个运动的合乎人道的崇高境界”[11]——即“现实的人道主义”。所以,“唯物主义的社会主义倾向”指的正是——“法国和英国的社会主义和共产主义则在实践领域体现了这种和人道主义相吻合的唯物主义”[12]。因此,揭示作为理论基础的唯物主义与作为实践指向的共产主义之间的内在关联才变得异常关键。

在这种理论探索中,马克思详细列举了起源于洛克,经爱尔维修、霍尔巴赫发展的“唯物主义理论”,并且指明了这种唯物主义理论是根植于“唯物主义实践”从而最终“汇入社会主义和共产主义”。这是有意区别于德国式纯粹哲学的“社会主义”的一种基于无产阶级实践的“共产主义”。因而,正如马克思自述的,一方面,这种探讨是未完成的:“18世纪的唯物主义同19世纪英国和法国的共产主义的联系,还需要详尽地加以阐述,而这里只简要引证了爱尔维修、霍尔巴赫和边沁著作中的片段”[13];另一方面,共产主义理念本身的历史梳理也是匮乏的,马克思对共产主义的理解显然不能再停留于《1844年手稿》中的“粗陋的共产主义”阶段了。而有关社会主义与共产主义的理念差异及其哲学基础需要更为深入的思想史考察。

第三,“现实的人道主义”能否为德国化的社会主义理念奠基?马克思自《黑格尔法哲学批判<导言>》伊始,就一直在探索社会主义的德国化路径,并在批判当时赫斯代表的“理论政治派”与魏特林代表的“实践政治派”的语境中,相继提出了基于人的本质的“社会解放”、“积极的人道主义”与“现实的人道主义”方案。然而,一方面,随着对政治经济学的研究与英法社会主义、共产主义的深入认识,马克思已经开始意识到:人道主义从抽象的“社会”、“人”本身出发,将劳动视为“自由的、人的、社会的劳动”是一种“误解”,仍旧是“用一种范畴代替另一种范畴”[14];另一方面,施蒂纳的利己主义原则构成了马克思祛除德国社会主义的费尔巴哈人道主义底色的直接动力[15]。在施蒂纳看来,以费尔巴哈哲学为基础的德国“社会自由主义”(Der soziale Liberalismus),都只是在消灭“个人的财产”、使得个人成为普遍化的“劳动者”时,也使得社会(Gesellschaft)成为了“新的主子”、“新的最高本质”[16]。对此,恩格斯在写给马克思的信中指出:施蒂纳的利己主义“这种原则里的正确东西,我们必须吸收”,特别是从经验的、肉体的个人出发,“从个别物中引申出普遍物”,这才是“人”的真正的基础[17]。由此,“现实的人道主义”本身注定是一个矛盾体:人道主义无法切中社会现实。德国本土的社会主义、共产主义发展需要与英国、法国的社会主义与共产主义进行深层的理论融合,而不再只是简单的理论嫁接。

正是在上述思想的推进中,马克思与恩格斯决定在1845年春对德国本土之外的社会主义与共产主义进行系统梳理,这种梳理背后的问题意识正是社会主义与政治经济学的思想关联、社会主义与共产主义的理念界划、社会主义德国化的未来道路。恩格斯在致马克思的信中,初步展现了“出版一套《外国杰出的社会主义者文丛》计划”即“大部头的丛书”的思想蓝图。首先,有关“丛书”的内容与顺序。恩格斯认为“按历史顺序编排”(理论的兴趣)不如按照理论的“实际效用”,即从“能给德国人提供最多的材料和最接近我们原则的著作”,也就是从傅立叶、欧文、圣西门主义者的著作,以及摩莱里的著作开始;其次,有关“丛书”的写作分工,恩格斯希望与马克思共同执笔“全套丛书的导言”,而具体内容的分工则分别确定为“英国”与“法国”,赫斯也有可能参与这项工作;最后,有关“丛书”的具体形式则确定为“编纂一套社会主义史的原始资料汇编,或者毋宁说是一部用史料编成的社会主义史”[18]。

二、社会主义者的思想图谱与哲学界划:从摩莱里到蒲鲁东

在《社会主义者文丛》中,马克思以一种纲领性的方式,列举了当时主要的社会主义、共产主义派别,并且在逻辑化的排列中透露出了他对于社会主义理解史的一种哲学界划。通过这种界划旨在厘清共产主义理念的历史进程;揭示傅立叶、圣西门、欧文的哲学认识及其社会主义理念差异;凸显政治经济学、哲学与社会主义研究的总体性视野。

从《社会主义者文丛》的思想布局来看,首先,马克思梳理与反思了从摩莱里到德萨米的共产主义理念。恩格斯后来指出过:“现代社会主义……就其理论形式来说,起初却表现为十八世纪法国伟大启蒙学者所提出的各种原则的更彻底的、进一步的发展,社会主义的最初代表摩莱里和马布利也是属于启蒙学者之列的”[19]。摩莱里(Morelly)与马布利(Mably)延续了以洛克、卢梭为代表的理性启蒙传统,在道德哲学层面通过自然状态、自然法与自然秩序论证了共产主义的合法性与可能性。摩莱里凸显了人在“自然状态”中原初具备的“社会性”即共同劳动与财产共有,他指出:“自然界已把一切会使我们更美好和更幸福的事物都摆在我们的眼前,安排在我们的身边了”[20];在经历了私有制的道德谬误后,人类理性将发现回复到“合乎自然意图的法制蓝本”即“自觉的共产主义”的重要性[21]。与摩莱里重视理性的自然法不同,马布利更为看重欲念与需求的历史作用。马布利强调“欲念是我们的主人”,而这是财产的不平等造成的,相反“平等在限制我们的需要时,可以使我们内心宁静,从而防止欲念的成长”[22]。

更为重要的是,摩莱里与马布利都只是在自然法的意义上论证了共产主义的合理性,因而共产主义作为理念仍旧是在纯粹抽象的乌托邦层面,尚没有提出将这种理念付诸实现的共产主义行动。巴贝夫(Babeuf)与邦纳罗蒂(Buonarroti)则最早将无产阶级视为一种革命力量[23],提出了改造社会的实际方案,而这种方案“迫使法国十八世纪的旧的唯理论社会主义的信徒提出并解决了整个一系列对于他们的前辈和老师——纯理论家来说是完全不存在的问题”,进而构成了“大革命前的唯理论的社会主义和十九世纪的共产主义之间的一个重要的环节”[24]。共产主义从启蒙理念转变为了革命行动的历史进程:“平等派并不满足于对乌托邦进行新的描绘,他们制订了一个执行计划,从而使共产主义得以第一次列入历史事件”[25]。这是巴贝夫在共产主义理解史上的非常独特的意义,由此开启了布朗基、马克思、恩格斯所推进的无产阶级革命。

其次,马克思界划了“三个伟大的空想主义者”的社会主义理念。圣西门(Saint-Simon)、傅立叶(Fourier)与欧文(Owen)三人“并排”出现在马克思的文献中尚属首例[26],这种排列与叙述的背后是马克思对三人社会主义理念的哲学认识。马克思初次在哲学层面划分了圣西门与傅立叶的社会主义。在傅立叶繁杂的理论体系中,“情欲引力”、“劳动引力”构成了作为社会理论的“协作制度”与作为历史观的“命运理论”的基石。作为自然禀赋的人的情欲是一种“引力”,在历史层面构成人类社会发展的永恒动力,在具体的生产环节则表现为“劳动引力”;现存的文明社会中“分散的、欺诈的、令人厌恶的生产”正是压抑了情欲的发展,从而需要被情欲得到充分发展的“协作制度”中“协作的、真实的、诱人的生产”所代替[27]。这种基于劳动或情欲引力的唯物主义集中体现了傅立叶是如何“直接从法国唯物主义者的学说出发的”[28]。在此基础上,傅立叶提出了如何描绘社会历史进程的“普遍命运”:一方面,文明社会作为其中一个“序列”而必将终结;另一方面,“文明制度却在运动序列中起着重要的作用,因为正是它创造了走上协作道路所必需的动力。正是它创造了大规模的工业生产、高度发展的科学和艺术”,这是文明社会本身的“生产的功绩”;但是,这种生产的发展需要与之相适应的“协作结构”,这个条件“还根本没有做到”[29]。恩格斯也由此才说“傅立叶最了不起的地方表现在他对社会历史的看法上”[30]。

与傅立叶从劳动引力的唯物主义出发对社会发展的历史叙述不同,圣西门则从工业的实证主义视角,凸显了所有制、政治经济学在社会结构分析中的作用。圣西门为自己社会主义研究提出的问题是“什么工作可以最有益于科学的进步和人类命运的改善”,在哲学层面答案是“实证科学”,而具体到社会历史层面则是“工业”的发展:“一切思想和努力所应追求的唯一目的,就是最合理地组织工业”;同时,圣西门认为“在献身这项工作的一切人当中,我认为著述政治经济学的学者做了最有益的贡献”特别是斯密和萨伊[31]。从此时马克思的视角来看,圣西门更为显著的成就在于意识到:工业的发展本身正在超越现有的社会条件并为未来的社会提供力量:“当他的法国社会主义继承者在经济基础上建立了社会理论时,他们正在改变政治经济学的概念特征。它不再是一门‘纯粹的’和特殊的科学,相反,它变成了揭露现代社会结构的矛盾和指出了解决这些矛盾的行动方向的一种精神力量”[32]。当马克思认清并肯定了圣西门对于工业的解放力量的说明时,才能以“完全不同的观点来看待工业”,此时“所认识的就不是工业本身,不是它现在的存在,倒不如说是工业意识不到的并违反工业的意志而存在于工业中的力量,这种力量消灭工业并为人的生存奠定基础”[33]。在这个意义上,圣西门立足工业的实证主义与潜在的“生产力”思想才被真正纳入到马克思的社会主义理念建构之中。正如恩格斯总结的,圣西门将政治经济学带入了社会主义的讨论中来,“后来的社会主义者的几乎所有并非严格意义上的经济学思想都以萌芽状态包含在他的思想中”[34]。

当马克思开始在政治经济学视域中反思社会主义理念时,欧文的共产主义方案自然成为了极为重要的参考。首先,欧文也是在法国唯物主义层面强调了人的性格培养是外部环境的结果,因而人的幸福与否取决于环境对人的影响,这就是欧文所谓的“关于环境对人性的影响的科学”,使“环境易于控制”[35]便成为社会改造的目的。但是更重要的是,欧文在边沁(Bentham)、葛德文(Godwin)的功利主义导引下,较之圣西门更为彻底地在政治经济学基础上论证了共产主义。欧文在“劳动价值论”的意义上指出:“体力劳动在适当的支配下是一切财富和国家繁荣的源泉”;“劳动在适当的支配下,对于社会所提供的价值,比劳动者维持相当舒适的生活所必需的费用要大得多”,这是“根据政治经济学中最显而易见的首要原理推演出来的”。然而,实际状况却是“劳动阶级永远处于贫困与不满之中”。究其根源,欧文认为:“社会”对新生产力的提升“没有做出适当的安排,使这种生产力得到有利的应用”[36],“社会”对“生产力”的安排具体体现为“社会中的分配方式”。由此,欧文颇具针对性地提出了包括“财产公有”、“合作生产”与“完善的财富交换方法”即“劳动劵”等方案[37],从而形成了一种主张财产公有,但却与法国共产主义“革命”传统不同,立足政治经济学中社会安排的“和平”演进道路。欧文共产主义方案的政治经济学路径直接影响了其后的“李嘉图派社会主义者”,并构成了蒲鲁东理论的内核。因而,只有当马克思深入理解了欧文、李嘉图派社会主义者时,蒲鲁东思想的全部秘密才会显露出来。

经历了圣西门、傅立叶、欧文的社会主义思想洗礼,与马克思同时期的德萨米与蒲鲁东[38],对自己的立场进行了更为自觉与深入的理论建构。德萨米对于自己的共产主义具有明晰的哲学自觉:一方面,共产主义具有从托马斯·莫尔(Thomas More)到马布利的哲学传统,并与圣西门代表的“唯理论的共产主义” 即理性的“社会的宗教”[39]相融合;另一方面,包括“伟大的摩莱里”和“不朽的爱尔维修”在内所有“共产主义哲学家”都认为:“研究哲学是需要的,但是当哲学只是为几个人所垄断时,当它得不到普及时,当忽视促使其深入人民群众中时,哲学就会变成灾难”;而当哲学把最高真理传授给世俗的无产者,并被无产者所掌握时,革命的“时刻”就来临了[40]。这一思路是巴贝夫共产主义实践与理性的社会主义传统结合的产物,是共产主义理念与行动的统一。这正是马克思在《神圣家族》中肯定德萨米的共产主义是“有科学根据”的原因:共产主义理论与共产主义实践的自觉关联。

作为整个“计划”的最后一位社会主义者,马克思经过对共产主义理念史与“三个伟大的空想主义者”思想的总体把握,此时得以更为准确的厘定蒲鲁东思想的起源与特质。其一,蒲鲁东对贫困现象的批判、对私有财产的否弃深入到了政治经济学内部,为工人运动提供了更为切中社会问题的思想导引。在这个意义上,蒲鲁东与马克思都认为,正义的观念与人的平等在现有的“政治解放”层面都是无法实现的,而一切“政治上的不平等是所有权的结果”,需要从“政治”探讨深入到作为前提的“社会”[41]。其二,蒲鲁东对法国社会主义与共产主义的继承与批判。一方面,在法国巴贝夫共产主义与圣西门主义影响下,蒲鲁东指认了私有制的非正义性[42];但是,另一方面,蒲鲁东强调以往的社会主义与共产主义都是“在所有权的偏见的直接影响下孕育出来的”,因而提出了区别于“私有制”和“共有制”的“第三种社会形式”即绝对平等的体系,从而“去解释、纠正或补充从柏拉图和毕达哥拉斯起到巴贝夫、圣西门和傅立叶为止至今所提出的各种关于社团的学说”[43]。其三,政治经济学、社会主义与哲学的总体性视野。蒲鲁东同时继承了法国社会主义与英国李嘉图派社会主义传统,具有自觉的总体性意识,他提出的“科学社会主义”正是要为“摆脱了关于所有权的错误原理”的“真正的政治经济学”与“所有现代的社会主义者”提供一个“新的出发点”[44]。

三、德国未来社会主义理念的总体性视野

《社会主义者文丛》是在特定的问题意识中完成的自我理念厘清与思想实验的文本。完成对“外国杰出的社会主义者”的思想史梳理与总体把握,表征了马克思此时有可能彻底回答《神圣家族》中未解决的理论问题,从而更加明确地界定社会主义与共产主义的概念使用、社会主义的政治经济学路向与社会主义的德国本土化建构。这正是《社会主义者文丛》对于理解《神圣家族》与《德意志意识形态》共产主义理念差异的中介性意义。

首先,“共产主义”概念使用的哲学意蕴。在《1844年手稿》中,马克思对社会主义与共产主义具有双重理解:一方面,马克思赋予了社会主义高于共产主义的历史内涵。基于黑格尔式的劳动对象化,马克思指认了作为私有财产对立面的共产主义历史运动,而整个革命运动的“普遍性质”则是“社会”;最终作为“现实生活”的“社会主义”将不再以私有财产的扬弃即共产主义作为中介。可见,共产主义只是人的解放的一个现实的、对下一个历史发展来说是“必要的环节”,“共产主义本身并不是人的发展的目标,并不是人的社会形式”[45];另一方面,马克思也意识到了共产主义特有的现实性与历史性特征:共产主义必然是“在私有财产的运动中,即在经济的运动中,为自己既找到经济的基础,也找到理论的基础”;共产主义不仅是“思想上的共产主义”,而且必须是“现实的共产主义行动”[46]。在《神圣家族》中,伴随着人道主义思路的式微与恩格斯的思想介入,后一种思路获得了实质性的推进:共产主义理论与共产主义实践的内在关联成为马克思批判鲍威尔、反思蒲鲁东的理论立足点。共产主义不再仅仅是与私有财产“纠缠”在一起的批判性范畴,而是成为根植于现实革命实践的历史性理念。

对政治经济学与社会主义史特别是共产主义理念的考察,使得马克思逐步看到了法国唯物主义中人与环境的关系、费尔巴哈唯物主义的非实践性特征。对唯物主义本身的反思,就意味着对以这种唯物主义为基础的全部社会主义的再考量。在此基础上,“共产主义”在《关于费尔巴哈的提纲》与《德意志意识形态》中才获得了与以往“积极的人道主义”不同的新基础:这是剥离了旧唯物主义的直观、自然特性,批判性改造了唯心主义的对象化“能动方面”的“革命的”、“实践批判”的活动[47],即工业生产活动;由此,“对实践的唯物主义者即共产主义者来说,全部问题都在于使现存世界革命化,实际地反对并改变现存的事物”;而共产主义本身就不再是“应当确立的状况”,或是“现实应当与之相适应的理想”,而是“那种消灭现存状况的现实的运动。这个运动的条件是由现有的前提产生的”[48]。而与之相反,当时德国“真正的社会主义”认为法国的共产主义文献并不是现实工人运动的表现和产物,而纯粹是理论著作,由此“他们仅仅根据施泰因、埃尔克斯等人所编的东西”[49]来把握具有实践属性的法英共产主义理念。

其次,政治经济学路向与社会主义、共产主义理念的内里关联。马克思对圣西门思想肖像的描绘尤其突出了马克思自身对政治经济学的理解过程。在《1844年手稿》中,马克思在劳动对象化与共产主义层面分别肯定了傅立叶“劳动引力”思想与欧文“无神论”的现实路径,而只是将圣西门视为崇尚“自由的工业”与“资本的文明的胜利”的资产阶级经济学家[50]。但是,伴随着对社会主义史的梳理与对政治经济学的肯定,马克思在同时期写作的《评李斯特手稿》中彻底反转了对圣西门社会主义理念的态度。马克思承认斯密开创的经济学“泄露了财富的秘密并使一切财富的性质、倾向和运动的幻想成为泡影”,使经济学的发展同社会的现实运动联系在一起[51];相应地,与李斯特对“生产力”(Produktivkraft)的抽象理解不同,马克思发现圣西门立足政治经济学的“工业”(Industrie)具有的社会历史意义:圣西门以及圣西门学派正确地“赞美工业的生产力”,这是与李斯特等“德国庸人”的不同之处,破除了后者美化生产力的“神秘灵光”,由此圣西门对于马克思重新理解工业生产力提供了“富有教益的例子”[52]。

正是在圣西门的工业主义与欧文的政治经济学思路的启发下,马克思在曼彻斯特时期才特别关注了作为欧文思想延续的“李嘉图派社会主义者”。在《评李斯特手稿》中,马克思直接引用过布雷的著作[53],并在《曼彻斯特笔记》(Manchester-Hefte)中具体摘录了汤普逊的《最能促进人类幸福的财富分配原理的研究》(An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth Most Conducive to Human Happiness)、欧文的《新道德世界书》与布雷的《对劳动的迫害及其救治方案》(Labor’s Wrongs and Labor’s Remedy Or The Age of Might and The Age of Right)[54]。汤普逊以边沁的功利主义哲学与李嘉图的劳动价值论为基础,在欧文的共产主义立场上更为凸显了“生产力”的作用:如何调和生产力的发展即“生产保障”与财富的“分配平等”是实现最大多数人幸福的必备条件;由此,在考察实际积累和分配时,应该更多地注意生产力,注意能够“解放社会的未来生产力”[55]。与汤普逊突出生产力维度不同,布雷更为看重财富的交换,将对劳动的迫害以及财产的不平等分配归因于现实存在的“骗人的不平等交换制度”亦即“赤裸裸的盗窃”[56]。基于此,马克思逐渐发现:在布雷的著作中可以“找到蒲鲁东先生过去、现在和将来的一切著作的钥匙”[57];对蒲鲁东“无政府主义”社会主义理念的彻底批判必须深入到政治经济学批判之中。

正是借助于圣西门与李嘉图派社会主义的思路,马克思在《德意志意识形态》中,一方面,展开了以生产力发展为历史前提的共产主义论述,首次将共产主义的历史可能性与社会规划奠基于唯物史观;另一方面,在哲学基础层面,马克思反思了作为英法社会主义基础的法国唯物主义:“在英国人那里,理论是单纯地肯定事实,可是在法国人那里,却变成了哲学体系。我们从爱尔维修和霍尔巴赫那里看到的这种没有实证内容的一般观点,是同最初表现在边沁和穆勒学说里的充实的内容有本质区别的”[58]。与《神圣家族》中充分肯定爱尔维修、霍尔巴赫对法国社会主义、共产主义的基础性作用不同,此处直接指摘法国唯物主义者的“哲学体系”缺乏“实证的经济内容”;相反,实证内容更多地体现在边沁的功利主义以及由此生发出的欧文、李嘉图派社会主义者的理论逻辑中。

最后,未来社会主义德国化路径的总体性视野。对“外国社会主义者”的系统研究,终究是为了回答德国本土解放道路在何处的问题。与同时代的德国本土社会主义与共产主义争论自然成为马克思发展自身社会主义理念的重要依托与参照。马克思在这个阶段相继否弃了鲍威尔立足自我意识的“批判的社会主义”、借鉴并批判了魏特林基于巴贝夫主义革命立场的共产主义,以及同样是从费尔巴哈哲学出发的赫斯的社会主义。当马克思将自己的理论探索置于社会主义理解史的语境中时,魏特林与赫斯的理论来源与界限被更清晰地展现出来:一方面,魏特林接续了巴贝夫、卡贝的共产主义,力图建立将共产主义理念诉诸行动的“正义者同盟”;但是正如蒲鲁东指认的:“那些存心否定私有制的自成体系的共产主义却是在所有权的偏见的直接影响下孕育出来的”[59]。基于政治经济学的共产主义恰恰是魏特林思想中所缺失的。由此,马克思才说,“为了代替这种杂拌儿,我们提出把对资产阶级社会经济结构的科学研究作为唯一牢靠的理论基础,最后并用通俗的形式说明:问题并不在于实现某种空想的体系,而在于要自觉地参加我们眼前发生的革命地改造社会的历史过程”[60]。另一方面,赫斯无疑是社会主义哲学化阐释的“先行者”;但是仅仅从人的类本质论证社会主义的思路必然导向格律恩(Karl Grün)等人的“真正的社会主义”:“赫斯把法国社会主义的发展和德国哲学的发展综合在一起”,“正是赫斯所提供的那种公式主义构成了格律恩著作的全部内在联系”[61]。

由此,马克思批判性地汲取了魏特林共产主义理念的现实性,开始自觉地在唯物主义的历史性批判、共产主义理念与共产主义行动的统一、政治经济学与共产主义理念的内在关联基础上,批判“真正的社会主义者”脱离现实运动的纯粹哲学化阐释,而提出了唯物史观中的共产主义方案。这种哲学批判、共产主义理念与政治经济学的总体性视野成为了马克思为未来德国社会主义理念建构确立的基本路向。正如恩格斯后来所说:“科学社会主义的产生,一方面必须有德国的辩证法,同样也必须有英国和法国的发达的经济关系和政治关系。德国的落后的……经济和政治的发展阶段,最多只能产生社会主义的讽刺画”[62]。由此可见,对《社会主义者文丛》思想内容的阐释与总体性视野的揭示,将有助于理解马克思在这个阶段所完成的思想实验与推进过程,进而凸显马克思是如何在社会主义理解史语境中实现了思想传承与超越。

【注释】

[1]Karl Marx-Frederick Engels, Collected Works, Volume 4, p.667;《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第272页。

[2]参见Theodore S. Hamerow, Restoration, Revolution, Reaction:Economics and Politics in Germany, 1815-1871. Princeton, 1958;Shlomo Avineri, The Social and Political Thought of Karl Marx, Cambridge University Press, 1968. p.55.

[3]正如马克思在《1844年经济学哲学手稿》(以下简称《1844年手稿》)的序言中所说“除了法国和英国的社会主义者的著作以外,我也利用了德国社会主义者的著作。但是,德国人在这门科学方面所写的内容丰富而有独创性的著作,除去魏特林的著作,就要算《二十一印张》文集中赫斯的几篇论文和《德法年鉴》上恩格斯的《国民经济学批判大纲》”。参见马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社2000年版,第3页。

[4]梅林:《马克思和恩格斯是科学共产主义的创始人》,何清新译,三联书店1962年版,第91页。

[5]蒲鲁东:《什么是所有权》,孙署冰译,商务印书馆1963年版,第23页。

[6]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第256、267页。

[7]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第255页。

[8]面对德国经济学家李斯特(List)在1841年出版的《政治经济学的国民体系》(Das nationale System der politischen Oekonomie)一书及其在德国共产主义中的负面影响,马克思与恩格斯“不约而同地”准备合作批判李斯特,两人分别针对李斯特的“理论前提”与“实际结论”,完成了《评弗里德里希·李斯特的著作<政治经济学的国民体系>》(以下简称《评李斯特》)与《在爱北斐特的演说》。马克思对圣西门及其生产力思想的具体分析将在本文第三部分展开。

[9]《马克思恩格斯全集》第2卷,人民出版社1957年版,第624页。自1842年抵达曼彻斯特后,恩格斯就一直专注于对英国状况的研究。从最初《英国状况》到《英国工人阶级状况》,恩格斯已经不是通过改造德国哲学的巨大遗产来从理论上论证社会主义的现实性,而是力求运用英国工人阶级的实际运动说明社会主义。这就使得恩格斯迅速走出了“人道主义”的哲学束缚,提出了不同于以往的一种社会主义可能。

[10]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第262页。与《1844年手稿》相比,马克思对无产阶级的历史定位具备了更多的事实根据。显然,恩格斯的加入为马克思带来了新的视角和详实的“工人阶级状况”。

[11]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第290页。

[12]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第327页。

[13]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第336~337页。

[14]《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第255页。

[15]施蒂纳(Max Stirner)在1844年10月底出版了《唯一者及其所有物》(der Einziger und sein Eigentum)。在该书中,施蒂纳首先直击费尔巴哈的哲学命题:“人是人的最高本质”(Der Mensch ist dem Menschen das höchste Wesen)。无论是人(Menschen)的提法、主宾颠倒抑或是人的“感性存在”都只是证明“人”作为抽象的、彼岸的“本质”凌驾于作为个人的“我”(Ich)之上。马克思、赫斯皆处在施蒂纳的理论枪口之下。参见施蒂纳《唯一者及其所有物》,金海民译,商务印书馆1989年版,第193页。

[16]施蒂纳:《唯一者及其所有物》,第134、135页。

[17]《马克思恩格斯全集》第27卷,人民出版社1972年版,第12、13页。

[18]《马克思恩格斯全集》第27卷,人民出版社1972年版,第26~29页。

[19]《马克思恩格斯全集》第20卷,人民出版社1971年版,第19页,注1。

[20]摩莱里:《自然法典》,黄建华等译,商务印书馆1982年版,第22页。

[21]摩莱里:《自然法典》,第81、106页。

[22]马布利:《论法制或法律的原则》,载《马布利选集》,何清新译,商务印书馆1960年版,第26~27页。

[23]G.D.H. Cole, The History of Socialist Thought, Volume 1, London: Macmillan, 1953, p.12.

[24]沃尔金:《巴贝夫的思想遗产》、《“平等派”运动及其社会思想》,载《论空想社会主义》上卷,中国人民大学编译室等译,商务印书馆1980年版,第409、410页。

[25]乔治·勒费弗尔:“序言”,载邦纳罗蒂《为平等而密谋》上卷,陈叔平译,商务印书馆1989年版,第3页。

[26]将圣西门、傅立叶与欧文并置称之为“三个伟大的空想主义者”的典型文本是《共产党宣言》与《社会主义从空想到科学的发展》,而这一思路的雏形则出现在《社会主义者文丛》中。参见《马克思恩格斯文集》第2卷,人民出版社2009年版,第62页;《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第525页。

[27]《傅立叶选集》第1卷,赵俊欣等译,商务印书馆1979年版,第77页。傅立叶的“引力”概念具有神秘特色;傅立叶主义者孔西得朗对“引力”有更为明晰地界定。参见孔西得朗《社会命运》第1卷,李平沤译,商务印书馆1986年版,第31~33页。

[28]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第335页。

[29]《傅立叶选集》第1卷,商务印书馆1979年版,第93页。

[30]《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第532页。

[31]《圣西门选集》第1卷,王燕生等译,商务印书馆1979年版,第156、224页,此处译文有改动。

[32]Herbert Marcuse,Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory,Routledge &Kegan Paul LTD. 1955. p.336.

[33]《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第257页。

[34]《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第531页。

[35]《欧文选集》第1卷,柯象峰等译,商务印书馆1984年版,第319页。

[36]《欧文选集》第1卷,第306、307页。

[37]《欧文选集》第2卷,柯象峰等译,商务印书馆1981年版,第198-200页。

[38]马克思在《社会主义者文丛》中也提及了卡贝。身处英国的卡贝深受欧文影响并将这一思路带回法国,“成为一个最受欢迎然而也是最肤浅的共产主义的代表人物”。参见《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第335页。

[39]德萨米:《公有法典》,黄建华等译,商务印书馆1982年版,第220~221页。

[40]德萨米:《公有法典》,第102~103页。与卡贝明确反对革命不同,德萨米作为巴贝夫主义者,还是主张有哲学引导的革命。

[41]这一点也获得了龙格的确证:“蒲鲁东吸引马克思的地方,是他不是空想主义者。蒲鲁东力求证明,建立在私有制(资产阶级社会的基础)之上的社会制度是工人贫困的原因。此外他还认为,宗教是科学进步道路上的重要障碍。马克思和蒲鲁东在这两点上是一致的”。参见龙格《我的外祖父——卡尔·马克思》,李渚青译,新华出版社1982年版,第72页。

[42]参见蒲鲁东《什么是所有权》,孙署冰译,商务印书馆1963年版,第67页。

[43]蒲鲁东:《什么是所有权》,第36页。

[44]蒲鲁东:《什么是所有权》,第321页。蒲鲁东在此处也提到了由德萨米创办的《平等主义者》。

[45]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社2000年版,第92-93页。正如英文版注释85、87中所说,此处的“共产主义”一词,并不是《宣言》中所指的下一个“社会阶段”,而是“革命运动”,这种革命运动包含多种“历史形式”(马克思所列出的几种共产主义形式),这些历史形式都获得了“历史的证明”,并最终指向一个更高的目标,即人的社会形式、人的解放,这就是“社会主义”。参见Karl Marx-Frederick Engels, Collected Works, Volume 3, p.603。

[46]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社2000年版,第82、128页。

[47]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第499页。

[48]《马克思恩格斯文集》第1卷,人民出版社2009年版,第539页。

[49]《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第536页。

[50]马克思:《1844年经济学哲学手稿》,人民出版社2000年版,第71页。

[51]《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第241、242页。

[52]《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第258、259页。

[53]《马克思恩格斯全集》第42卷,人民出版社1979年版,第265页。

[54]恩格斯在1884年为《哲学的贫困》所写的德文版序言中,也说明了这种“李嘉图理论的社会主义应用”,并且介绍了马克思在曼彻斯特时期对这些文献的阅读经历。参见《马克思恩格斯全集》第21卷,人民出版社1965年版,第206、207页。

[55]汤普逊:《最能促进人类幸福的财富分配原理的研究》,何慕李译,商务印书馆1986年版,第445、451页。

[56]勃雷:《对劳动的迫害及其救治方案》,袁贤能译,商务印书馆1959年版,第56页。

[57]《马克思恩格斯全集》第4卷,人民出版社1958年版,第110页。

[58]《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第482页。

[59]蒲鲁东:《什么是所有权》,第296页。

[60]《马克思恩格斯全集》第14卷,人民出版社1964年版,第465页。

[61]《马克思恩格斯全集》第3卷,人民出版社1960年版,第580页。赫斯的思想处于变化发展之中,他一直“力图克服自己的‘真正的社会主义’的幻想”,参与《德意志意识形态》写作本身就意味着其思想在一定程度上与马克思、恩格斯达成了一致。参见马利宁、申卡鲁克《黑格尔左派批判分析》,曾盛林译,社会科学文献出版社1987年版,第196页。

[62]《马克思恩格斯文集》第3卷,人民出版社2009年版,第495~496页。

原载:《天津社会科学》2018年第1期

地址:北京市东城区建国门内大街5号邮编:100732

![]() 电话:(010)85195506

电话:(010)85195506

![]() 传真:(010)65137826

传真:(010)65137826

![]() E-mail:philosophy@cass.org.cn

E-mail:philosophy@cass.org.cn

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳