【李章吕 李斌】信念测度的拉姆齐方法及其新实用主义辩护

摘要:为使决策论具备坚实的概率基础,以确保其成为一门科学理论,拉姆齐提出了一种基于行动的信念测度方法。然而,一些学者对拉姆齐方法的“可靠性”提出了质疑:一为伦理中立命题的存在性问题;二为“无殊”这一偏好关系的行动定义问题;三为实验者的全能性问题。对于第一个问题,埃利奥特引入代数差分结构予以了解决。然而,另外两个问题尚未得到很好的解决。新实用主义哲学主张通过对话交流来证成知识的主体间性,为我们解决余下的两个问题提供了启发:一是主张实验者根据言语报告形成关于主体偏好状态的初步判断,并根据行为证据确定这一判断是否可信,以处理“无殊”的定义问题;二是主张实验者通过与主体开展对话交流来达成共识,从而形成关于主体信念状态的客观知识,以处理实验者的全能性问题。

关键词:信念测度;拉姆齐方法;新实用主义;言语报告;行为证据

一、引言

作为一门关于理性行动的学科,决策论根据主观概率(即信念度)与主观效用来分析行动的合理性。根据凯恩斯(Keynes,[14])与库普曼(Koopman,[17])的解释,主观概率直接来自于感觉与直觉。正是这种解释,让主观概率的科学性遭到如下质疑:一方面,我们并不总是能够直接感受到自己对某一事件所持有的信念度是多少([22, 27]);另一方面,主体可以任意声称他对某一事件所持的信念度,而其他主体无法知道该主体是否真的持这样的信念度([9, 19])。显然,正面回应上述质疑,并给出一个恰当的信念测度方法,是决策论者面临的首要问题。

拉姆齐(Ramsey)基于行为主义立场提出了一个解决方案,即通常所说的“拉姆齐方法”(Ramsey method)。拉姆齐认为,可以“在行动的基础上测度信念”([27]),即通过观察一个人的行动来测度其信念。拉姆齐方法得到了学界的广泛认可,被应用于决策论、知识论,以及语言哲学等众多领域。然而,一些学者对拉姆齐方法的“科学性”提出了质疑,认为其并不能准确测度主体的信念。比如,索贝尔(Sobel,[34])与埃利奥特(Elliot,[8])指出,拉姆齐方法所需的伦理中立命题(ethicallyneutral proposition)并不存在;布拉德利(Bradley,[3])与彼得森(Peterson,[23])指出,行为主义难以准确定义“无殊”(indifference)这一偏好关系;杰弗里(Jeffrey)指出,拉姆齐方法可能会改变“我们原本要测度的概率赋值”([14],第160 页)。这些质疑分别指向拉姆齐方法的公理系统、哲学立场及理论预设。本文将在深入分析上述反对意见的基础上,借鉴罗蒂新实用主义哲学的有关主张,为拉姆齐方法给出辩护方案,从而维护决策论的科学性。

二、拉姆齐方法的理论预设与操作步骤

拉姆齐认为,信念作为一种心理状态(mental state)可以被客观证实,因为“信念度是一种因果属性,可以大致将其表述为我们准备在多大程度上根据信念度来采取行动。”([27])按照拉姆齐的观点,在行动与信念之间存在着一种因果关系,这种因果关系可以确保信念度上的差异能够通过行动显现出来。 除了行为主义 这一哲学立场以外,拉姆齐方法的理论预设有哪些?如何使用拉姆齐方法测度信念?只有澄清了这些问题,我们才能讨论拉姆齐方法所遭受的质疑是否合理,以及如何应对这些质疑。

2.1拉姆齐方法的理论预设

预设一:主体为理性经济人。为了解释行动与心理状态间的因果关系,拉姆齐采纳了来自常识心理学(folks psychology)的观点:“我们总是按照最有可能实现愿望(desire) 的方式行事。”([27])也就是说,主体的理性选择总是以最大化个人利益为出发点。 因此,主体是否采取某种行动,取决于主体是否认为这一行动能够最大限度地实现其愿望。

预设二:主体对一切命题都持有某种信念态度。为了确保主体能够在实验者提供的决策情形中做出选择,拉姆齐做出这一理论预设,从而“主体……能够从整体上考虑行动可能导致的所有结果,选择施行在他看来最好的行动。”([27])需要强调的是,拉姆齐并不要求主体将所有命题都纳入其信念空间中,只要求主体能够对实验者提出的命题持有某种信念态度,如确信、部分地信或完全不信。

预设三:实验者具备全能性(the power of the Almighty)。为了保证拉姆齐方法测得的信念度符合主体的信念状态,避免主体因为实验者提供的决策情形不太可能是现实中会遇到的而故意做出那些他现实中不会做的选择,拉姆齐引入了这一假设。该假设不仅要求实验者具备这种全能性,还要求实验者能够“让主体相信他具备这种能力。”([27])

2.2拉姆齐方法的操作步骤

拉姆齐方法测度信念分为三步。首先,通过主体面对一系列世界(world) 时所做出的选择来确定其偏好序(preference order)。其次,给出偏好公理,并引入一些定义,继而推导出表征定理(representation theorem),以确保存在符合偏好序的效用赋值。最后,在效用赋值的基础上,计算信念度。由于第一步仅是简单地重复,故我们只分析拉姆齐方法的后两步,即如何通过偏好序来得到效用赋值(对愿望的量化),以及如何在效用赋值的基础上得到信念度赋值(对信念的量化)。

2.2.1由偏好到效用

拉姆齐注意到,当主体面对“如果P为真则进入世界α,如果P为假则进入世界β”这样以P为状态的打赌时,她可能会对P的真值有所喜好,从而影响她对这一打赌的偏好。 为规避这一问题,拉姆齐假定存在一类命题,主体对其真值无殊。他将这类命题命名为伦理中立命题,并定义如下([27]):

定义2.1(伦理中立命题) 一个原子命题p是伦理中立的,当且仅当,仅如果两个世界均以其真值为区分标准,那么这两个世界具有相同的价值。一个复合命题P是伦理中立的,如果该复合命题中的所有原子命题 都是伦理中立的。

令α与α'、β与β'均仅以伦理中立命题P的真值为区分标准,根据定义2.1,有α∼α'并且β∼β'。其中,“∼”表示无殊这一偏好关系,即主体认为两者同样好。利用伦理中立命题的这一特性,可以定义信念度1/2如下([27]):

定义2.2(信念度1/2) 主体关于伦理中立命题P的信念度为1/2,如果任取两个世界α与β,他都认为下面两个打赌同样好:(1)如果P为真则进入世界α,如果P为假则进入世界β;(2)如果P为真则进入世界β',如果P为假则进入世界α'。

为了将偏好序同实数联系起来,拉姆齐使用伦理中立命题来定义世界间的价值等差(equal differences in value)([27]):

定义2.3(价值等差) d(α,β)=d(γ,δ)当且仅当(α;P 1/2;δ)~(β;P 1/2;γ)

其中,d(α,β)表示“α与β之间(定性的)价值差”,d(γ,δ)同理;(α;P 1/2;β)意为以伦理中立命题P为条件的打赌“如果P为真则进入世界α,如果P为假则进入世界β”,(β;P 1/2;γ)同理。

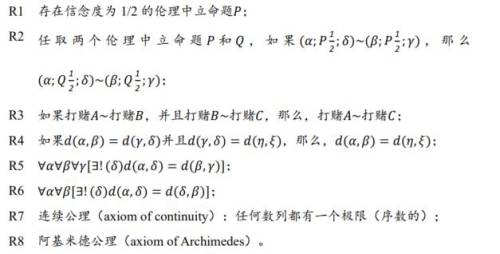

定义2.3表明,偏好序不仅反映了不同世界间的定性关系,还反映了它们之间的定量关系。然而,这一定义本身还不足以对偏好序中所有的世界都指派一个数字效用(numerical utility)。于是,拉姆齐又给出了偏好公理([27]):

这些偏好公理和定义2.3可以“保证在世界的效用和实数之间存在一个一一对应关系。”([27])显然,伦理中立命题在拉姆齐的理论中极其重要,因为拉姆齐的大部分公理都使用了伦理中立命题与价值等差概念,而且价值等差的定义是基于伦理中立命题的(根据定义2.3)。

在上述偏好公理的基础上,拉姆齐给出了表征定理([27]):

定理2.1(表征定理) d(α,β)=d(γ,δ)当且仅当u(α)-u(β)=u(γ)-u(δ)。

这一定理可以确保存在一个效用赋值函数u(·),对每一个世界的效用赋值均符合其在偏好序中的位置。然而,拉姆齐并没有证明该表征定理是如何从他的公理和定义得到的。关于该表征定理的证明,可参考([3, 4, 38])。

2.2.2由效用到信念

在得到表征定理后,为了量化主体关于命题P的信念度,拉姆齐以P为条件设置打赌,然后询问主体愿意选择哪个打赌([27]):

打赌A:只能进入世界α;

打赌B:P为真时进入世界β,P为假时进入世界γ。

如果主体认为打赌A和打赌B同样好,那么其对命题P的信念度就可以定义为α和γ间的效用差与β和γ间的效用差之比。

然而,拉姆齐的上述方法看起来并不适用于现实世界,因为这可能会让人误以为实验者总是能够直接给出主体认为同样好的两个打赌。在现实世界中,实验者只有在极其幸运的情形下或是具备不切实际的超能力时,才能直接给出主体认为同样好的两个打赌。一般来说,实验者需要对打赌A进行一定次数的调试后,才能得到主体认为同样好的两个打赌:

首先,要求主体在打赌A与打赌B中做出选择,如果主体的行动表明他认为这两个打赌同样好,便计算主体对命题P的信念度。反之,便用一个在偏好序中比α更好(或更差)的世界α_1来替换打赌A中的世界α,得到打赌A_1。如果此时主体的行动仍表明他认为其中一个比另一个更好,便再用一个在偏好序中比α_1更好(或更差)的世界α_2来替换打赌A_1中的世界α_1,得到打赌A_2……不断重复这一过程,直到主体的行动表明其认为这两个打赌同样好。

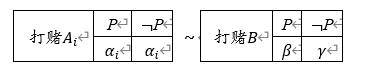

假设实验者在调试i次后,主体的行动表明其认为打赌A_i与打赌B同样好,如下表所示:如下表所示:

令bel(∙)为主观概率赋值函数,再令世界α_i的效用为u(α_i),β的效用为u(β),γ的效用为u(γ)。根据定义2.3与定理2.1,如果打赌A_i和打赌B被认为是同样好,那么它们的期望效用相同。再根据期望效用理论,可以得到如下等式:

bel(P)×u(β)+bel(¬P)×u(γ)=bel(P)×u(α_i)+bel(¬P)×u(α_i)

转换等式后,便可得到拉姆齐对bel(P)的定义:

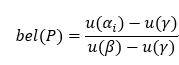

定义2.4(信念度)

此时,便实现了对信念的测度。

三、拉姆齐方法的理论争议

拉姆齐方法提供了一条从可客观证实的行动来测度信念的途径。然而,这一方法所给定的公理系统、所采取的行为主义立场,以及部分理论预设却面临诸多争议,主要为伦理中立命题的存在性问题、无殊的行动定义问题与实验者的全能性问题。

3.1伦理中立命题的存在性问题

拉姆齐使用伦理中立命题来定义信念度1/2,并在伦理中立命题的基础上建构偏好公理系统,继而得到表征定理。但他并没有解释为什么伦理中立命题一定存在。直觉上,伦理中立命题是存在的,因为在日常生活中,我们的确不在意一些命题的真值。正如昆斯所说:“像‘丹·奎伊的头发数量是偶数’这样的命题,几乎对所有人来说都是伦理中立的。”([17])尽管如此,这种来自日常生活的直觉能否确保伦理中立命题一定存在?

索贝尔对此予以了否定。“有些世界以该命题的真值为区分条件,正因为这种区分,对我来说,这些世界的效用才可能是不同的。”([34])例如,当我们把打赌设置为“如果P为真,则赢得1000元;如果P为假,则输掉1000元”时,很明显,主体会更希望P为真。既然拉姆齐没有禁止这种形式的打赌,我们就不可能找到一个符合拉姆齐定义的伦理中立命题,即并不存在一种就所有世界而言主体均不在意其真值的全局性伦理中立命题(universally ethically neutral proposition)。

是否可以弱化伦理中立命题,并基于弱化版的伦理中立命题构建偏好公理系统?布拉德利提供了一种局部性伦理中立命题(locally ethically neutral proposition)。首先,他定义了Q-中立命题(Q-neutral proposition)([3]):

定义3.1(Q-中立命题) 令P和Q为可同时满足的两个命题。P是Q-中立的,即相对于Q而言P是中立的,当且仅当,P∧Q∼Q∼¬P∧Q。

基于Q-中立命题,布拉德利定义局部性伦理中立命题如下:

定义3.2(局部性伦理中立命题)P是局部性伦理中立命题,当且仅当,就所有与P可同时满足的命题Q而言,P都是Q-中立的。

但局部性伦理中立命题一定存在吗?我们可以采取归谬法,先假设存在一个局部性伦理中立命题P,如果得到矛盾,便说明符合定义的局部性伦理中立命题不可能存在。根据定义3.1,对于任意命题Q,只要P和Q不矛盾,就可以得到P∧Q∼Q∼¬P∧Q。因此,我们可以定义一个复合命题Q为:“P并且我得到十万元,或者,¬P并且我的胫部被撞伤。”([8])为方便讨论,这里将命题“我得到十万元”记为r,将命题“我的胫部被撞伤”记作s。于是,命题Q可以被表示为 (P∧r)∨(¬P∧s)。此时,无论是P∧r还是¬P∧s都与Q相容,结合Q的定义可知:

(P∧Q)↔(P∧((P∧r)∨(¬P∧s)))↔(P∧r)

(¬P∧Q)↔(¬P∧((P∧r)∨(¬P∧s)))↔(¬P∧s)

因此,P∧Q逻辑等价于P∧r,即“P并且我得到十万元”;而¬P∧Q则逻辑等价于¬P∧s,即“¬P并且我的胫部被撞伤”。

根据“主体为理性经济人”这一预设,对于一个没有受虐倾向的人来说,他会认为P∧r比¬P∧s更好;反之,他会认为¬P∧s比P∧r更好。由于P∧Q等价于P∧r,并且¬P∧Q等价于¬P∧s,因此,主体要么认为P∧Q比¬P∧Q更好,要么认为¬P∧Q比P∧Q更好。但无论是哪种情况,都违背了定义3.2。因此,局部性伦理中立命题也不存在。

鉴于布拉德利方案的不足,埃利奥特意识到,“没有理由假设伦理中立命题存在”([8])。因此,埃利奥特提供了一种放弃价值中立命题的方案 :

首先,定义信念度1/2。为了定义信念度1/2,偏好序中需存在两个世界α与β,使得 ¬(α∼β) 并且 (α;P;β)∼(β;P;α)。这似乎同拉姆齐基于伦理中立命题定义信念度1/2的做法相同。实则不然。基于伦理中立命题的做法是,要求对于任意的两个世界α与β(而非只要求存在两个世界α与β),无论是否满足¬(α∼β),都满足(α;P;β)∼(β;P;α)。

其次,将“世界间至少同样好”这一价值差不弱于关系(记为≥^d)定义如下([7]):

定义3.3(价值差不弱于) d(α,β)≥^d d(γ,δ),当且仅当,就所有信念度为1/2的命题P而言,都有(α;P;δ)≽(β;P;γ)。

其中,“≽”为弱偏好关系,表示主体认为前者至少同后者一样好。相较于拉姆齐所使用的价值等差,“价值差不弱于”的优点在于不依赖伦理中立命题,但仍为得到表征定理提供了可能。

最后,在≥^d这一关系的基础上重构拉姆齐的偏好公理,并得到修正版表征定理([7]):

定理3.1(修正版表征定理) (1) α≽β当且仅当u(α)≥u(β); (2)(α,β)≥^d (γ,δ)当且仅当u(α)-u(β)≥u(γ)-u(δ).

为证明定理 3.1,埃利奥特引入了代数差分结构(algebraic difference structure),关于拉姆齐偏好公理的重构与表征定理的具体证明,请参考埃利奥特(2017,[7])。

3.2“无殊”的行动定义问题

拉姆齐的行为主义立场可以概括为“行为陈述是心理陈述的充分条件”。其中,“行为陈述”(behavioral statement)指描述行为表征的命题,“心理陈述”(mind statement)指描述心理状态或心理事件的命题。但行为陈述果真是心理陈述的充分条件吗? 下面以如何通过“行为陈述”来定义无殊为例。

根据行为主义立场,无殊通常有“主体不做选择”和“主体任选一个”这样两种定义。但这两种定义似乎都有问题,具体分析如下。

其一,将无殊定义为“主体不做选择”会出现三种情况:(1)主体宁愿什么都不做也不选择某个打赌;(2)主体认为其中的两个或多个打赌同样好;(3)主体认为其中的一些打赌存在冲突。情况(2)表明,在一组打赌中有两个或更多的打赌具有相同的期望效用。情况(3)则表明,对信念的测度无法完成,“因为它的一个先决条件(打赌间的可比性)没有得到满足。”([2])如果将主体处于无殊这一偏好状态定义为“主体不做选择”,便难以区分情况(2)和情况(3)。

其二,将无殊定义为“主体任选一个”则无法区分无殊与严格偏好(strict preference)。假设主体被反复要求在α与β中做出选择,并且,主体内心清楚自己无殊于α与β,并严格按照对无殊的这一定义行动,即不断地在α与β中进行任选。在主体连续任选n次后,会出现2^n种可能情形,其中包括“主体连续n次均选择α”这样一种情形。根据行为主义对严格偏好的定义:在我们观察主体做出n次选择后,主体认为α严格偏好于β当且仅当主体连续n次均选择α。显然,在这一情形下,仅依靠主体的选择行动,无法区分“主体连续n次均选择α”是因为他按照无殊的定义进行任选而出现的一种可能情形,还是因为他认为α严格偏好于β。因此,“使用行为主义的偏好解释,难以区分严格偏好和无殊这两种偏好关系。”([22],第92页)

布拉德利认为,解决“严格偏好与无殊之区分问题”的关键在于:从观察者的角度来看,什么样的证据能被用于证实主体的心理状态?虽然行为主义在还原论问题上失败了,但这仅仅表明,主体的行动不能被视为确证心理状态的唯一可靠的证据。或许,我们可以引入其它证据予以补充。布拉德利试图引入的“补充证据”就是言语报告(verbal report)。我们有必要“接受……主体关于其偏好以及关于其认为不同的可能结果同样好的言语报告。”([2])虽然言语报告的可靠性会被质疑,但行为证据也面临同样的问题,因为观察者对行动的理解受其先有的立场、经验与社会规范影响。比如,“我们看到的并不是某人在桌子上用布转圈圈,而是他在擦桌子。”([2])即使一个行动被多个观察者同时观察到,他们也可能基于不同的理解方式来描述这一行动。简言之,行为证据与言语报告,就确证主体心理状态而言都不是绝对可靠的。因此,布拉德利认为,我们应该在这个问题上采用更加宽容的可错论立场。“一旦放弃将所有知识都建立在不容置疑的基础之上这一目标,我们就不必对内省(introspection)的结果采取全有或全无的态度。”([2])也就是说,我们完全可以像利用行为证据那样来运用言语报告。换言之,布拉德利试图通过将言语报告融入拉姆齐方法中,允许主体自我声明自己的偏好态度,以确证主体是否处于无殊这一心理状态。

然而,当行为证据与言语报告存在冲突时,应该基于行为证据来判断主体的偏好状态,还是应该基于言语报告?例如,主体说自己喜欢西瓜而不是哈密瓜,但却选择了哈密瓜。此时,应该根据言语报告判断其更偏好西瓜,还是根据行为证据判断其更喜欢哈密瓜?这就是布拉德利的辩护方案遗留下的“行为证据与言语报告的冲突问题”。

3.3实验者全能问题

正如前文所说,拉姆齐假定实验者具备全能性,以确保通过拉姆齐方法得到的信念赋值函数bel(∙)符合主体的实际信念状态。然而,在杰弗里看来,该预设会在很大程度上改变主体的信念状态。比如,当实验者向主体提供类似“如果掷得硬币正面,那么下周爆发核战争;如果掷得硬币反面,那么下周天气晴好”这样怪异的打赌时,根据拉姆齐的假设,主体将不得不相信实验者能够在现实世界中建立“硬币掷出正面”与“下周爆发核战争”之间的因果关系,以及“硬币掷出反面”与“下周天气晴好”之间的因果关系。因此,尽管主体起初对“下周爆发核战争”与“下周天气晴好”等结果发生的概率(即信念度)不是1/2,但根据拉姆齐的假设,当面对这样的决策情形时,主体由于相信实验者具备全能性,会“改变他原本关于核战争和天气成因的清醒认识”([13],第159-160页),从而不得不将其对此类结果的概率调整为1/2。因此,拉姆齐的这一预设“改变了该方法声称要测度的概率赋值”([13],第160页)。这就是所谓的“杰弗里诘难”。

回回应杰弗里诘难的代表性观点是:在拉姆齐方法中,并不要求主体相信那些难以置信的因果情景。例如,索贝尔([34])认为,在计算主体对命题P的信念度时,必须要求P独立于以该命题为状态的打赌,即,必须对定义2.4作出一定的限制,从而避免在计算P的信念度时,实验者所设置的打赌会影响主体的信念状态。然而,如何根据主体的偏好来判断 P 与实验者所提供的打赌具备独立性?由于只有在得到对P的信念度赋值后,才能计算出P是否独立于实验者所设置的打赌,所以,索贝尔的方案并不可行。

鉴于索贝尔方案的不足,布拉德利([3])提供了另一种辩护方案:允许实验者根据主体的言语报告推导出一个该主体对不同信念度赋值函数的偏好序,即对bel(·)、bel_1 (·)、bel_2 (·) 等多个不同的信念度赋值函数进行排序,然后选择主体认为与其当前的信念状态最接近的信念度赋值函数bel_i (·) 。与拉姆齐版本相比,布拉德利版本的拉姆齐方法强调言语报告的重要性。在布拉德利看来,即使实验者在不知情的情况下向主体提供了一个会改变其信念状态的打赌,比如杰弗里设置的打赌,实验者也可以通过提供其他打赌来重新测度主体的信念度,然后排除不符合主体信念状态的信念度赋值。然而,这一辩护方案并不能充分回应杰弗里的批评,因为拉姆齐预设了主体相信实验者具备全能性,而布拉德利并没有说明是否要放弃这一理论预设。这里,我们将论述布拉德利是否可以通过放弃或坚持这一假设,来辩护拉姆齐方法的可靠性。

首先,考虑放弃实验者具备全能性这一假设的情况。此时,主体可能会故意选择在现实生活中不会选择的打赌,因为他知道实验者所提供的决策情境仅仅是假设的。例如,主体担心实验者会泄露他的隐私,故意做出那些他在现实生活中不会做出的选择,以隐藏自己真实的心理状态。此时,根据他的选择而确定的效用赋值和信念赋值并不符合他的心理状态。因此,放弃这一假设便无法保证拉姆齐方法的可靠性。

其次,考虑坚持实验者具备全能性这一假设的情况。正如前文所述,这一假设要求无论实验者如何设置打赌,主体都会相信打赌的状态与结果之间存在因果关系。因此,当实验者提供给主体杰弗里所设置的怪异打赌时,主体必须将这一打赌视为他在现实中会遇到的,进而改变原有的信念状态。因此,坚持这一假设仍会遭遇杰弗里诘难。

四、基于新实用主义的辩护方案

在上一节中,埃利奥特的方案能够在不需要伦理中立命题的情况下,仍能得到表征定理,从而确保拉姆齐方法的第二步“由偏好到效用”得以完成。然而,仍有两个问题尚未得到完全解决,其一为无殊的定义问题,其二为实验者的全能性问题。前者涉及偏好的解释,后者涉及拉姆齐方法的可靠性。

近年来,学界涌现出大量基于新实用主义立场解决因果问题([28])、实在论问题([23])与元语义学问题([9])等经典哲学难题的文献。罗蒂的新实用主义哲学强调:语言交流作为一种社会实践,在证成知识的主体间性方面有着重要作用([29],第171页)。换言之,通过语言交流,主体间可以就某一实验现象达成共识,从而实现对这一实验现象的科学认识。这一特性,为我们辩护拉姆齐方法提供了理论支撑。

4.1无殊定义问题的辩护方案

在决策论中,偏好的主流解释有两种:行为主义解释与实用主义解释([4])。正如前文所述,行为主义解释无法处理严格偏好与无殊的区分问题([3, 22]),因此,选择实用主义解释来处理无殊的定义问题成为一种可能路径。基于罗蒂的新实用主义立场,言语报告是形成社群共识、获得客观知识的重要证据,但这并不意味着仅凭言语报告便足以判断主体的偏好状态,行为证据也同样重要,因为理解一个主体的言语报告“只可以在一组共享情况中的一种较大的行为模式内”([39],第113页)。布拉德利使用行为证据与言语报告来判断主体的偏好状态,这一做法无疑是符合新实用主义主张的。但布拉德利的辩护方案并未规定行为证据和言语报告的使用范围,也未探讨两者之间的认知优先性问题,因而会导致言语报告与行为证据的冲突问题:当主体的言语报告与选择行动不一致的时候,如何判断其偏好态度?处理这一问题的关键在于,在拉姆齐方法中应该如何使用“行为证据”?

亚里士多德为我们界定“行为证据”提供了宝贵的思想资源。他在探讨人类与动物行动的普遍原理时,将行动分为有意行动、不自觉行动(unwillkürliche Bewegung)与无意行动(nicht-willentliche Bewegungen)三类 ([25],第41-43页)。其中,有意行动指人类或动物根据自己的愿望而施行的行动,包括言语行为、选择行动等;不自觉行动指主体意识到但却无法控制的行动,例如,人在陷入恐慌时不自觉地心跳加快和身体颤抖;无意行动则指如入睡、醒来、呼吸等主体自身并不在意或意识不到的生物本能行为。因此,在亚里士多德看来,不自觉行动不受主体意愿的直接控制。这意味着,这类行动很难受到主体撒谎意愿的影响?

按照亚里士多德的理论,我们可以根据不自觉行动来识别主体是否说谎。据相关调查研究表明,人们普遍认为目光回避等特定的不自觉行动可以作为判断主体是否说谎的证据([1, 6])。虽然有实证研究表明,目光回避等特定的不自觉行动并不足以充当这样的证据([12, 20]),但这并不意味着无法根据不自觉行动来验证主体的心理状态或是理解主体的言语报告。正如范德泽(van der Zee)等人([36])所指出的那样,可以根据 Xsens MVN 动作捕捉系统记录主体做出某一选择或说出其偏好时的所有不自觉行动所对应的关节位移变化与肌肉变化(即全身动作),以帮助实验者识别主体是否说谎,而非根据某些特定的不自觉行动。

结合亚里士多德的行动理论与范德泽等人的研究成果,我们将行为证据定义为“主体作出言语报告时的全身动作”。这样界定的行为证据提供了关于主体口头报告其偏好态度时是否违背其真实意愿的信息。基于此,我们就可以识别主体是否处于无殊状态:首先,将言语报告用于形成关于主体偏好态度的初步断定;其次,将行为证据用于判断初步断定是否可靠。例如,当主体的言语报告表明其偏好态度为“西瓜与哈密瓜同样好”时,实验者形成“主体认为西瓜与哈密瓜同样好”这一初步断定;如果Xsens MVN检测到的全身动作数据表明其未说谎,便可以认为主体此时无殊于西瓜与哈密瓜。

按照我们对无殊的识别方法,可以将无殊定义为“主体的言语报告表明其认为两者一样好,并且行为证据表明其未说谎”。该定义避免了行为主义无法区分“主体真正处于无殊状态”和“主体的偏好序中存在矛盾”的问题,以及无法区分“无殊”与“严格偏好”的问题。该定义还避免了布拉德利方案带来的言语报告与行为证据的冲突问题,例如,当主体的言语报告表明其更偏好西瓜但却选择了哈密瓜时,如果根据Xsens MVN检测到其做出言语报告时的全身动作数据确定其未说谎,便可以判断在西瓜与哈密瓜之间,主体严格偏好于西瓜;如果根据Xsens MVN检测到其做出言语报告时的全身动作数据确定其在说谎,便要求主体重新做出言语报告,并验证其做出言语报告时的全身动作。重复这一过程,直至主体的言语报告与行为证据之间的冲突消失。

4.2实验者全能性问题的辩护方案

索贝尔通过添加独立性条件来处理实验者的全能性问题,在可行性上存在困难;而布拉德利引入言语报告处理这一问题的方案,尽管具备一定的可行性,却陷入了一种两难境地。我们的观点是,在现实生活中,人类既不可能具备全能性,也无法使他人相信自己拥有这种能力,因此,应该放弃这一预设。然而,由此却导致了一个新问题:如何辩护拉姆齐方法的可靠性?换言之,通过拉姆齐方法能否得到关于主体信念状态的客观知识?鉴于知识的不可错论遭到罗素的时滞论证 、艾耶尔的错觉论证,以及塞拉斯的“所予的神话”等的挑战,一种很自然的辩护方案是转向知识的可错论立场,主张通过拉姆齐方法测得的信念度不必与主体的真实信念状态完全一致。

但仅强调知识的可错性,还不足以解决这一问题:既然通过拉姆齐方法得到的关于主体信念状态的知识是可错的,这就无法规避怀疑论的挑战,甚至同怀疑论相容 。正如刘易斯(David Lewis)所说,“我们被困在可错论的磐石和怀疑论的漩涡之间。”([19])于是,现在要处理的问题为:坚持可错论立场,是否意味着无法得到客观知识。

罗蒂的新实用主义哲学为我们处理这一问题提供了解决思路。根据这一理论,知识是关于“对话和社会实践的问题,而不是试图镜像反映自然的问题”([29],第171页)。因此,知识的确证实际上是一种“涉及第三人称视角的知识论观点。”([15])换言之,知识的确证是在社会语境下,通过主体间的对话将某些信念确证为知识。罗蒂基于这种确证观,为可错的经验知识提供了客观性保障。不过,这里的客观性并不是镜式哲学(mirror-philosophy) 意义上的如实反映客观实际,而是“尽可能多地达成主体间的一致……尽可能地扩展‘我们’的共同参照”([30],第23页)。因此,按照罗蒂的新实用主义,知识是主体间通过对话、交流达成的共识,知识的客观性就体现在主体间性上。

受此启发,辩护拉姆齐方法的一个可行方案便是:引入对话交流机制,让主体与实验者就“拉姆齐方法推断的信息”展开对话;如果通过对话交流能够达成共识,便说明拉姆齐方法提供了关于主体信念状态的客观知识。之所以能够通过对话交流形成共识,是因为主体与实验者间均相信“主体为理性经济人”。这种双方共同持有的信念,能够让不同主体间能够通过对话交流达成共识([10],第111页)。正如在日常生活中,不同主体能够通过对话交流,就“房间内有一张桌子”达成了共识,这便说明了“这张桌子存在”是一个客观知识。

五、结语

为了捍卫决策论的科学性,拉姆齐采取行为主义立场,提供了一种从外在视角测度主体信念的方法。然而,就拉姆齐方法的可靠性而言,主要存在三种反对意见:其一为伦理中立命题的存在性问题;其二为无殊的定义问题;其三为实验者的全能性问题。这三种反对意见分别针对拉姆齐的公理系统、哲学立场与理论预设展开。

埃利奥特提出的取消伦理中立命题方案,成功回应了伦理中立命题的存在性问题。然而,另外两个问题仍没有很好的解决方案:首先,针对无殊的定义问题,布拉德利从知识的可错论立场出发,主张行为证据和言语报告都可以用来确证主体的心理状态,但他未能解决行为证据和言语报告之间可能发生的冲突。其次,针对解决实验者的全能性问题,索贝尔方案在可行性上面临困难,布拉德利方案则陷入一种两难境地。

本文基于新实用主义哲学,为上述两个问题提出了解决方案。一是,主张将言语报告用于形成关于主体偏好状态的初步判断,并根据行为证据来确定这一判断的可信度,从而解决无殊的定义问题;二是,建议增加实验者与主体之间的对话交流环节,以形成关于主体信念状态的共识,从而保证在放弃实验者具备全能性这一预设的条件下,拉姆齐方法能够提供关于主体信念状态的客观知识。该方案很好地回应了“主观概率无法被客观认识”这一批评意见,实现了对拉姆齐方法的辩护,为决策论提供了坚实的概率基础,从而维护了其科学性。

【参考文献】

[1] G. Bogaard, E. H. Meijer, A. Vrij and H. Merckelbach, 2016, “Strong, but wrong: lay people’s and police officers’ beliefs about verbal and nonverbal cues to deception”, PloS One, 11(6): e0156615.

[2] R. Bradley, 2001, “Ramsey and the measurement of belief”, in D. Corfield and J. Williamson (eds.), Foundations of Bayesianism, pp. 263–289, Dordrecht: Kluwer Academic Publishers.

[3] R. Bradley, 2004, “Ramsey’s representation theorem”, Dialectica, 58(4): 483–497.

[4] R. Bradley, 2017, Decision Theory with a Human Face, Cambridge: Cambridge University Press.

[5] D. J. Chalmers, 1996, The Conscious Mind: In Search of a Fundamental Theory (2nd edition), Oxford: Oxford University Press.

[6] C. R. Dickens and D. A. Curtis, 2019, “Lies within the law: therapist’ beliefs and attitudes about deception”, Journal of Forensic Psychology Research and Practice, 19(5): 359–375.

[7] E. Elliott, 2017, “Ramsey without ethical neutrality: a new representation theorem”, Mind, 126(501): 1–51.

[8] R. A. Fisher, 1934, “Probability likelihood and quantity of information in the logic of uncertain inference”, Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character, 146(856): 1–8.

[9] J. Gert, 2023, “Neopragmatism as a solution to twin earth problems”, Synthese, 202(4): 1–21.

[10] M. A. Gilbert, 1997, Coalescent Argumentation, Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

[11] M. Hannon, 2021, “Skepticism, fallibilism, and rational evaluation”, in K. W. C. Kyriacou (ed.), Skeptical Invariantism Reconsidered, pp. 172–194, New York and London: Routledge.

[12] M. Hartwig and C. F. Bond Jr, 2014, “Lie detection from multiple cues: a meta-analysis”, Applied Cognitive Psychology, 28(5): 661–676.

[13] R. C. Jeffrey, 1983, The Logic of Decision (2nd), Chicago: University of Chicago Press.

[14] J. M. Keynes, 1921, A Treatise on Probability, London: Macmillan.

[15] R. F. Kitchener, 2018, “Epistemological behaviorism”, Behavior and Philosophy, 46: 114–151.

[16] R. C. Koons, 1993, “Faith, probability and infinite passion”, Faith and Philosophy, 10(2): 145–160.

[17] B. O. Koopman, 1940, “The axioms and algebra of intuitive probability”, Annals of Mathematics, 41(2): 269–292.

[18] L. Laudan, 2003, “Is reasonable doubt reasonable?”, Legal Theory, 9(4): 295–331.

[19] D. Lewis, 1996, “Elusive knowledge”, Australasian Journal of Philosophy, 74(4): 549–567.

[20] T. J. Luke, 2019, “Lessons from pinocchio: cues to deception may be highly exaggerated”, Perspectives on Psychological Science, 14(4): 646–671.

[21] B. R. Newell and D. R. Shanks, 2014, “Unconscious influences on decision making: a critical review”, Behavioral and Brain Sciences, 37(2): 1–19.

[22] M. Peterson, 2009, An Introduction to Decision Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

[23] S. Pihlström, 2023, Realism, Value, and Transcendental Arguments Between Neopragmatism and Analytic Philosophy, Cham: Springer Nature Switzerland.

[24] Plato, 2005, Meno and Other Dialogues: Charmides, Laches, Lysis, Meno, Oxford: Oxford University Press.

[25] O. Primavesi, 2018, Aristoteles. De motu animalium: Über die Bewegung der Lebewesen, Hamburg: Felix Meiner Verlag.

[26] H. Putnam, 1980, “Brains and behavior”, in N. Block (ed.), The Language and Thought Series, Vol. 1, pp. 24–36, Cambridge, Mass.: Harvard University Press.

[27] F. P. Ramsey, 1990, “Truth and probability”, in D. H. Mellor (ed.), F. P. Ramsey: Philosophical Papers, pp. 52–94, Cambridge: Cambridge University Press.

[28] J. Roberts, 2023, “A neopragmatist treatment of causation and laws of nature”, in J. Gert (ed.), Neopragmatism: Interventions in First-order Philosophy, pp. 118–137, Oxford: Oxford University Press.

[29] R. Rorty, 1979, Philosophy and the Mirror of Nature, Princeton: Princeton University Press.

[30] R. Rorty, 1991, Objectivity, Relativism, and Truth, Cambridge: Cambridge University Press.

[31] B. Russell, 2023, The Analysis of Mind, London and New York: Routledge.

[32] N.-E. Sahlin, 1990, The Philosophy of F. P. Ramsey, Cambridge: Cambridge University Press.

[33] W. Sellars, 1962, “Philosophy and the scientific image of man”, in R. G. Colodny (ed.), Frontiers of Science and Philosophy, pp. 35–78, Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.

[34] J. H. Sobel, 1998, “Ramsey’s foundations extended to desirabilities”, Theory and Decision, 44(3): 231–278.

[35] G. Strawson, 1994, Mental Reality, Cambridge, Mass.: MIT Press.

[36] S. Van der Zee, R. Poppe, P. J. Taylor and R. Anderson, 2019, “To freeze or not to freeze: a culture-sensitive motion capture approach to detecting deceit”, PloS One, 14(4): e0215000.

[37] L. Wittgenstein, 2022, Tractatus Logico-Philosophicus. Logisch-Philosophische Abhandlung, Frankfurt am Mein: Suhrkamp Verlag.

[38] W. Xiong, 2011, “Implications of the Dutch book: following Ramsey’s axioms”, Frontiers of Philosophy in China, 6(2): 334–344.

[39] 查尔斯·吉尼翁,大卫·希利, 2011, 理查德·罗蒂, 上海: 复旦大学出版社.

[40] 李章吕, 2020, 贝叶斯决策理论的演进:基于逻辑哲学的视角, 北京: 高等教育出版社.

[41] 熊卫, 2022, 理性选择导论, 北京: 科学出版社.

[42] 杨征源, 2023, “休谟的工具主义实践推理理论”, 逻辑、智能与哲学, (01): 153–176+250.

原载:《逻辑学研究》2025年第2期

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳