首页

首页-

本所概况

哲学所简介

中国社会科学院哲学研究所是我国哲学学科的重要学术机构和研究中心。其前身是中国科学院哲学社会科学部哲学研究所。历任所长为潘梓年、许立群、邢贲思、汝信(兼)、陈筠泉、李景源、谢地坤。中华人民共和国成立前,全国没有专门的哲学研究机构。为了适应社会主义改造和建设事业发展的需要... ... <详情>

- 党建工作

- 研究学人

- 科研工作

- 学术期刊

- 人才培养

博士后更多+

- 图书档案

图书馆简介

哲学专业书库的前身是哲学研究所图书馆,与哲学研究所同时成立于1955年。1994年底,院所图书馆合并之后将其划为哲学所自管库,从此只保留图书借阅流通业务,不再购进新书。

2009年1月16日,作为中国社会科学院图书馆体制机制改革的重要举措之一,哲学专业书库正式挂牌。

<详情> - 哲学系

【雷环捷】交错的“铁道”:近代中日铁路认知的互动

提要:"铁道"等译词的历史起源与传播轨迹反映了近代中国与日本铁路认知互动情形的复杂性。中国的铁路认知起源于第一次鸦片战争前,早于日本,且以"铁路"等译词影响后者。"铁道"在中国源自1866年张德彝的《航海述奇》和威妥玛的《新议略论》,但于洋务运动时期使用频率很低。"铁道"在日本源自1860年玉虫左太夫的《航米日录》,随着明治维新时期铁路事业的飞跃而成为通用词。明明"铁道"在两国各有源头,后来却往往被误以为是日式译词。借助计量分析可知,"铁道"在甲午战争后逐渐流行于中国,形成与"铁路"两者并用的局面并延续至今。这段交错的、流动的概念史,折射出近代中日接触西方科技文明的背景相近,中国虽得认知先机却发展后劲不足,后不得不在铁路等科技领域技不如日本时进行转型追赶。进而言之,厘清思想概念的源流固然重要,而不同的源流也会汇入同一条历史长河之中。

引 言

作为促进社会变革的技术力量之一,铁路被形容为“强有力且戏剧性的工业革命象征”。铁路技术得以在全球大规模传播的 19世纪,也被称为铁路时代(the railway age)。[1]1-2对于同属东亚后发国家的中国和日本而言,铁路是东渐而来的新鲜事物。中日面对“铁路时代”的反应和表现存在诸多差异,与常见近代史叙事相一致的是,日本接触铁路知识晚于中国,却在19世纪的最后数十年内实现铁路事业的迅速起步,不仅促成实现明治维新的国家建设成就,而且以此为满足其帝国主义野心的侵略工具。但是,双方也发生过不少关于铁路认知的互动,尤其体现于以“铁道”和“铁路”为代表的铁路译词之中。铁路认知在此是指对于铁路的认识和感知,包括对铁路的认识结果和过程。既有的类似概念有铁路认识[2]408-427、铁路思想[3]等,皆为由研究内容所决定而零星使用的术语。采用“铁路认知”的意图乃是兼容铁路译词、铁路知识,并进而挖掘分析附着或投射于技术之上的思想观念。

对近代中日铁路认知互动的展现将结合三种研究路径进行:一是科技史层面的“问道于器”,二是概念史层面的“问道于词”,三是借鉴数字人文理念的“问道于数”。具体而言,应从科技思想史的角度对铁路认知进行综合性研究,其中的首要问题是“铁路是什么”和“铁路叫什么”。今日中国并行使用“铁路”和“铁道”,作为“railway”或“railroad”的译词,例如2013年以前存在的“铁道部”和之后分设的“中国铁路总公司”与“国家铁路局”。这些核心铁路译词的构建、演变、流行等,以及伴随而来的铁路知识传播乃至铁路实体的建设,都是铁路认知起源与初构的内涵。本文的论证与呈现将侧重于若干相关问题的尝试性解决,首先略述中日的铁路认知起源背景,其次聚焦“铁道”是否为日式译词并厘清其源流,接着运用计量分析方法梳理“铁道”在中国的传播历程,最后与部分其他译词加以比较,从而为考察近代中日科技与社会(STS)甚至东亚近代史提供研究个案。

一、中日铁路认知起源与中国对日本的影响

中国人对于铁路的技术认知最早是新教传教士们传播的结果,发生于第一次鸦片战争以前。最早介绍铁路知识者当属1834年普鲁士传教士郭实猎(Karl Friedrich August Gützlaff, 1803—1851)在《东西洋考每月统记传》中刊载的《火蒸水气所感动之机关》一文,介绍蒸汽机的工作原理及其在各领域的应用,“或用为推船推车”,即指蒸汽船和蒸汽机车。[4]126-128后来该杂志还刊有他的《火蒸车》(1835)、《贸易》(1838)等相关文章,其中“火蒸车”就是最早用来表示“火车”的译词。然而被传播并不等于被动接受,中国人铁路认知的起源是包含主动选择、构建和转变的引进结果。中国人对铁路知识的引介有林则徐《四洲志》(1840)、魏源《海国图志》(包括1842年的五十卷本、1847年的六十卷本和1852年的一百卷本)、丁拱辰的《演炮图说辑要》(1843)、徐继畬的《瀛寰志略》(1848)等。

日本铁路认知的起源可追溯至19世纪40年代,比中国略晚。1846年(日本弘化三年)的《别段风说书》已经出现有关蒸汽机车和铁路的内容。1854年(安政元年)的《远西奇器述》首次较系统地介绍铁路的知识,概括西方科技的东传:“今西洋诸舶相接而至,竞以奇技淫巧相衔,以小慧黠智相眩,于是,邦人始知有蒸气船车及传信机焉。”[5]1书中还分别以不少篇幅介绍蒸汽机、蒸汽船和蒸汽机车的原理,并明确使用“蒸气机”“蒸气船”“蒸气车”等译词。彼时日本尚处于近世幕藩体制的“锁国”状态下,但已能获取不少关于西方铁路和轮船的信息。日本“开国”后,其铁路认知随着与西方交往的增多而愈趋深入。

日本铁路认知的起源不仅来自于和西方的直接接触,而且与中国的间接影响有关。这种间接影响的端倪,显露于中日共用的部分铁路译词之中。从幕末到明治初年,日本尚未形成固定的铁路译词,上文已提及《远西奇器述》(1854)的“蒸气车”和《西洋事情》(1866)的“蒸气车”“机关车”“铁道”等。另罗列19世纪60—70年代的译词如下:①1867年(庆应三年),加藤弘藏(又名加藤弘之,1836—1916)翻译自德国的《西洋各国盛衰强弱一览表附图》,列有1860年(万延元年)西方各国铁路发展情况统计表,其中使用“铁道”和“火轮车”等译词。[6]25②1868年(庆应四年)中井弘(署名为樱洲先生,1839—1894)的《西洋纪行》使用较多的铁路译词,包括“火轮车”“蒸气车”“铁道”“铁路”“火轮车路”“蒸气车路”等。[7]24-27③田中芳男(1838—1916)于1871年(明治四年)翻译的《泰西训蒙图解》内有一部分为“铁道部(railways)”,其中包括“铁道(rails)”“驿站(a station)”“火轮车会馆(a terminus)”“炭车(a tender)”“客车(a passenger train)”等译词。[8]16-17④1872年,糟川润三的《西洋今昔袖鉴》则使用了“蒸气机”“火轮车”“铁道”等译词。[9]25-30⑤1873年,瓜生政和(1821—1893)在其《西洋见闻图解》中使用“蒸气机关”“蒸气车”“铁道”等译词。[10]18⑥1874年,瓜生政和又编著《蒸气车铁道之由来》,分为17个条目,如“日本蒸气车铁道的滥觞”“蒸气车的略解”“英吉利地下的铁道”“铁道的略解”“蒸气车铁道的便利”等。[11]2-3

概括而言,日本从幕末到明治初年的铁路译词主要有代表“车”的“蒸气车”和“火轮车”,代表“路”的“铁道”“铁路”“火轮车路”“蒸气车路”等。中日铁路译词存在部分共性,即“火轮车”“火轮车路”和“铁路”。中国的“火轮车”最早出现于1848年徐继畬的《瀛寰志略》,“火轮车路”最早出现于1859年郭连城的《西游笔略》(实际出版时间为1863年),“铁路”最早出现于1840年林则徐的《四洲志》中。“火轮车”与“铁路”在中国的出现时间很早,均远远早于日本文献的使用,很可能是由中国传入日本的译词。之所以如此推测,不仅是因为双方时间顺序的先后,而且是因为《瀛寰志略》《四洲志》《海国图志》也都曾流传至日本,并产生一定影响力。如魏源《海国图志》的主旨与日本从“锁国”到“开国”、从幕末到维新的思想转型潮流相一致,因此在日本得到较为广泛的传播。进一步地,既然《海国图志》吸收了《四洲志》和《瀛寰志略》的内容,使用了“火车”“火轮车”“铁路”等译词,那么在该书流传日本的过程中,“火轮车”和“铁路”被日本学者借鉴使用亦属合理。

二、“铁道”在中日的起源与传播

在日本常用以代表“车”的“蒸气车”和代表“路”的“铁道”之中,后来成为铁路统称之一的“铁道”存在词源争议,争议的焦点在于:“铁道”是日式译词吗?

目前对于“铁道”词源的既有研究可分为“日—中”和“中—日—中”两种观点。“日—中”是指“铁道”源自日本,后传入中国。高名凯与刘正埮在《现代汉语外来词研究》(1958)中把铁道(railway, railroad)归为日式译词,属于“先由日本人以汉字的配合去‘意译’(或部分的‘音译’)欧美语言的词,再由汉族人民搬进现代汉语里面来,加以改造而成的现代汉语外来词”[12]79-97。“中—日—中”是指“铁道”源自中国但并未流行,传入日本后又传回中国。邵荣芬指出《现代汉语外来词研究》的不足,认为“铁道”的最早出处是1866年(同治五年)张德彝的《航海述奇》。“很清楚,这些词当然不是出于日本人的首先配合,他们只是拿现成的汉语词略变其意义去翻译外语词罢了。”[13]500-501意大利汉学家马西尼(Federico Masini)亦持第二种观点,但对于“铁道”来源的看法不同:“对此只能作这样的解释:可能‘铁道’也是从中国传至日本的,而且这可能是通过丁韪良的《格物入门》传去的。”[14]244这就是说“铁道”出自1868年美国传教士丁韪良(William Alexander Parsons Martin, 1827—1916)的《格物入门》。

要想评判“日—中”和“中—日—中”两种观点,关键在于弄清“铁道”在中国和日本的来源。先看中国方面,说法之一是1866年张德彝的《航海述奇》[15]555-571,持此说法者还有《近现代汉语新词词源词典》(2001)、《近现代辞源》(2010)等。说法之二是1868年丁韪良出版的七卷本《格物入门》。[16]41另有说法之三,为1866年英国驻华参赞威妥玛(Sir Thomas Francis Wade, 1818—1895)向清廷递交的《新议略论》。[17]15

接下来需要判定张德彝和威妥玛何者为先。张德彝所在的斌椿使团于同治五年正月二十日(1866年3月6日)从北京起程,正月二十八日(3月14日)在天津乘船出洋。威妥玛的《新议略论》于同治五年正月十九日(1866年3月5日)递交给总理各国事务衙门,而总理衙门上奏此件的时间是次月丙午(4月1日)。因此,张德彝在出发前不可能看到《新议略论》,他所用“铁道”并非来自威妥玛,二人使用“铁道”的时间相近且相互独立。

再看“铁道”在日本的源头,1862年,堀达之助(1823—1894)所编《英和对译袖珍辞书》将“railroad, railway”对译为“火轮车ノ道”,意即“火轮车之道”。将“temporary railway”译为“一时ノ急用ニテ造リタル铁道”,意即“临时铁路”。[18]658-659此时已经出现“铁道”译词,只是未将“railway”或“railroad”对译为“铁道”。1860年,玉虫左太夫(1823—1869)随遣米(美)使节团出访美国,记有《航米日录》(1860)。其中卷三首次使用“铁道”,也是目前日本文献中最早使用“铁道”者。当然,他还用了“蒸气车”和“铁路”等译词,并列有“蒸气车”条目予以专门介绍。[19]46-49这也再次证明了日本的“蒸气车”和“铁道”是相伴随的两个译词。

既然“铁道”在日本和中国的起源时间分别是1860年和1866年,那么在起源上仍有两种可能:从日本传至中国和中日各有起源,需加以甄别。威妥玛和张德彝是否有可能受玉虫左太夫的影响?威妥玛从1842年随英军来华以来,先后在香港、上海、北京等地服务,一直与满清政府打交道,并没有处理日本事务,可认为他不具备阅读日本著作的可能。[20]张德彝生于1847年,出自北京底层旗民家庭。家境不富裕也是他进入同文馆学习的重要原因之一。同文馆的设立初衷是培养洋务所需翻译人才,从1862年起正式开始上课,在1866年之前是“单纯的学习英、法、俄三国语文的学校”[21]15。故可推断,张德彝也没有接触《航米日录》的可能。按此来看,“铁道”的源头既非“日—中”观点,亦非“中—日—中”观点,而是在日本(1860)和中国(1866)各有起源,且日本起源早于中国。

洋务运动时期中国很少使用“铁道”,而以“铁路”为主。造成这种局面乃是由于中国“铁道”的出现比“铁路”晚20多年,后者早已在私人和官方层面被普遍使用,出现于清政府的公文之中,如19世纪60年代清政府对铁路“一体防范”拒斥政策的形成与贯彻。[22]104-106而作为译词的“铁道”自1860年在日本诞生以来,逐渐成为表示“railway”与“railroad”的通用词。据惣乡正明和飞田良文的统计,明治时期收录“铁道”的词典数量相当多,1872年(明治五年)到1912年(明治四十五年)间至少达45部。[23]387-388为什么“铁道”在日本能够得到广泛使用?原因无法一一说明,但是其中最主要的乃是现实因素。明治时期日本铁路事业的迅速起步,构成一种“客观教案(object-lesson)”[24]187,使得“铁道”伴随着此过程而深入人心。明治政府上台后,正式决定修建东京至横滨铁路,1872年工程竣工通车。此后不到四十年内,其全国铁路通车里程实现了从零到约五千英里的飞跃发展。

三、话语体系建设:科学技术哲学的中国声音

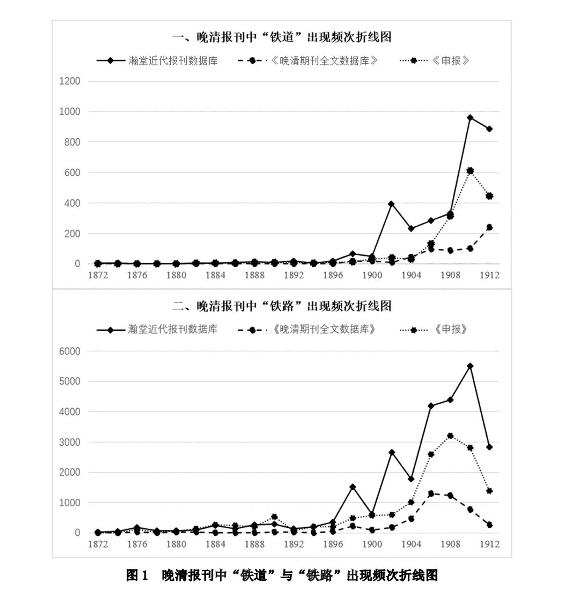

在中国,“铁道”的诞生导致同时存在两个对应于“railway”或“railroad”的译词。那么“铁道”是否流行?何时流行?“铁路”与“铁道”的使用频率对比如何?接下来将采用定量分析方法,借助多个近代报刊数据库,统计两个译词的出现频次,进而考察二者被使用的变化趋势及其相关关系。分别为:①瀚堂近代报刊数据库(以下简称为数据库①);②《晚清期刊全文数据库》(以下简称为数据库②);③《申报》数据库(以下简称为数据库③)。11又因“铁道”在上述数据库中最早出现于1872年,故截取1872—1912年为时间范围。

结合图1和表1来看,“铁道”在公共话语中的出现时间相当迟。数据库②的最早出现时间为1897年,当年有16次;数据库③的最早出现时间为1873年,系选录自《香港华字日报》(创刊自1872年)的美国新闻。[25]在1882年以前,尚有1877年1次与1879年1次;数据库①的最早出现时间为1872年,在1882年以前包括数据库③的3次。其余者为1872—1875年共12次,均出自丁韪良等人在北京创办的《中西闻见录》,该杂志的刊行时间恰为1872—1875年,可推测该杂志使用“铁道”多受丁氏个人影响。因此,“铁道”译词于19世纪70年代出现于公共话语中,连续稳定使用则是从80年代才开始,对比“铁路”而言都要晚得多;“铁路”诞生于40年代,出现于公共话语的时间是50年代。1855年,由传教士在香港创办的报纸《遐迩贯珍》(Chinese Serial, 发行于1853—1856年)载:“于是在英国遣调良工,修一铁路,能行火车。”[26]

综合三个数据库来看,“铁道”的出现频次在整体上呈增长趋势。尤其是如数据库①所示,“铁道”在1872—1912年的约40年间虽然经常出现频次波动,但实现了从0次到近1000次的突飞猛进。这种整体增长的趋势也适用于“铁路”出现频次的变化。数据库①的“铁路”在1872—1912年的约四十年间也有频次波动,最低值仅数十次,最高值达五千多次。“铁道”与“铁路”的整体趋势基本一致,但后者的频次往往是前者的数倍乃至十几倍,没有出现同一年度内前者频次超过后者的状况。这表明纵向而言“铁道”与“铁路”的使用都愈来愈流行,但横向比较“铁道”不如“铁路”那么流行。分阶段地看,“铁道”出现频次的增长趋势约以1895年为拐点。此前的1872—1894年为第一阶段,增长缓慢;此后的1895—1912年为第二阶段,增长迅速。当然这只是泛泛地划分其阶段,实际上两个阶段内部还可以按不同变化趋势继续划分时期。

第一阶段之一约为1872—1882年,“铁道”的出现频次极少,有些年份甚至为零。此时“铁道”尚未被连续稳定使用,其早期载体仅可见《申报》和《中西闻见录》两种。两者之中又以丁韪良的《中西闻见录》居多,亦可见丁氏所创“铁道”译词的影响力有限。换言之,后来“铁道”的盛行与其中国来源之一的丁韪良《格物入门》无甚关系。与此相对应的,此时“铁路”已被连续稳定使用。数据库①和数据库③显示,1876年“铁路”在《申报》的出现频次逾百,达到一波小高潮。其原因是当年吴淞铁路开通并引发一系列交涉事件。《申报》作为上海当地的报纸,对此作了大量报道,但随后吴淞铁路被赎回和拆毁,有关报道迅速减少,“铁路”的热度也迅速降温。

第一阶段之二约为1883—1894年,“铁道”开始连续稳定出现,但处于低位水平。数据库③的结果显示,其在此期间的最低值为1883年的5次,最高值为1887年的24次,大部分年份的频次在7~12之间。以1887年的24次为例,其中有11次“铁道”或从日本报纸翻译而来,或与日本有关。虽然此时对日本的铁路发展及明治维新的状况已有不少关注,但这种关注并不一定是羡慕对方和反省自身,例如《申报》1887年3月15日《东瀛清话》栏目有一条言:“日本自崇效西法以来,铁道、轮船、枪炮、船厂、炮台、衣裳、机器等件,不惜赀财,件件置备。始则输帑藏,继则增税敛,终则贷于内并贷于外。”兴办铁路等新兴技术产业需要大量资金,导致日本政府千方百计增加财政收入,加征税费。作者认为日本政府“横征暴敛如此”,隐藏危机而不自知。[27]但此时“铁路”已被普遍使用,在数据库①中的最低值和最高值分别为1883年的98和1890年的303,更能直接对比出“铁道”并未流行。

第二阶段内的拐点发生于1901—1902年左右,亦可分为两个时期:之前约为1895—1901年,“铁道”的出现频次逐渐增加。数据库①在1895年和1901年的数据分别为16和57,数据库②的数据为16(1897年)和20,数据库③的数据为13和61,均高于第一阶段;之后约为1902—1912年,“铁道”的出现频次显著增加,达到普遍使用的程度。数据库①在1902年和1912年的数据分别为393和885,数据库②的数据为12和240,数据库③的数据为43和445。从图1亦可看出,“铁道”出现频次的趋势在1896年之后缓慢上升,在1902年及之后迅速上升。

四、从译词看中日铁路认知的互动

在第一阶段(1872—1894)及之前,“铁路”是被普遍使用的译词,几乎不见“铁道”;第二阶段(1895—1912)以来,“铁路”仍被广泛使用,但“铁道”也开始盛行,逐渐形成两者并用的局面,且延续至今。如何看待“铁道”在甲午前后的出现频次变化?简而言之,这与甲午战争失败后兴起学习日本的潮流密切相关。清政府直到1889年才正式确立铁路是“自强要策”并可“毅然兴办”的政策,但收效甚微。[28]170-171甲午战争惨败后,清廷上下痛定思痛:“惟以蠲除痼习,力行实政为先……如修铁路、铸钞币、造机器、开矿产……当此创钜痛深之日,正我君臣卧薪尝胆之时。”[29]838到了维新变法运动时期,康有为总结日本改革经验,便包括“日本之创建铁道”的“保国”和“养民”作用,并鼓吹向日本学习。[30]152甲午后的相关思想动态表现为两方面:一是重视铁路,认识到修铁路的紧迫性;二是学习日本,包括学习其铁路事业。庚子之变后,清廷重提“卧薪尝胆”,宣布“变法自强”。清末新政在一定程度上践行了维新变法所未及践行之事,亦可对应两方面:一是铁路建设速度加快,受关注度很高;二是在多领域师法日本,掀起留学东洋的潮流。

“铁道”随着清末学习日本潮流兴起而盛行,就此染上了一层日式色彩。如1906年同盟会机关刊物《民报》刊发县解(朱执信的笔名)的《从社会主义论铁道国有及中国铁道之官办私办》,文内言:“社会主义本译民生主义,铁道原称铁路,今以篇中术语多仍日译,故此二者亦并从之。”[31]可见自清末以来,不少人都将“铁路”视为中式译词,将“铁道”视为日式译词。在科技领域,近代传入的日式译词为数不少,最典型的应当是“科学”[32],可与“铁道”相比较。作为日式译词的“科学”于20世纪初取代了原有的中式译词“格致”。“直观而言这是学习日本的结果,归根到底则是近代民族危机不断加深所引发的思想观念变化。”[33]“科学”是日式译词,“铁道”则在中日各有起源。两者因相同时代背景而流行,但前者完全取代“格致”,后者与“铁路”并用。另外,“格致”借用自儒家思想体系,“科学”具有破除传统的革新意味。“铁路”和“铁道”涵义相近,不具备新旧交替的象征意义。

“铁道”等译词交错的历史演变轨迹反映了近代中日铁路认知互动情形的复杂性。“铁道”的起源体现出双方的相似性,明确了相近的时间和相同的背景。立足于前人基础的深挖将“铁道”在日本的诞生时间前推至1860年,将其在中国的诞生时间也推至《航海述奇》之前,从而突破以往的“日—中”和“中—日—中”观点。“铁道”也都率先出现于中日两国代表首次出使西方时所写日记中,标志着两国相似的近代史起步阶段。无论是主动或是被动,玉虫左太夫和张德彝等都开始走出本国前往西方,了解包括铁路等西方科技在内的西方文明。双方的差异性则是多方面的,一方面,“铁路”对应于早期中国影响日本的时期。中国铁路认知起源的时代较早,主要来自以郭实猎为代表的西方传教士之引介。日本铁路认知的起源则部分来自与西方的接触,部分来自中国的“中转”。“铁路”和“火轮车”很可能属于后者,是由中国传入日本的译词。另一方面,“铁道”对应于后期日本影响中国的时期。在日本,“铁路”虽曾传入却未流行,“铁道”才是被广泛使用的译词。与此不同的是,在洋务运动时期的中国,“铁路”是被普遍使用的译词,几乎不见“铁道”。以中日甲午战争为转折点,此后中国虽仍大量使用“铁路”,但开始流行使用“铁道”,逐渐形成两者并用的局面,其中“铁路”使用或许更广些。

还可以从日式译词与现代汉语新词的关系来看,已有研究往往认为“欧洲—日本—中国”是主要走向。周振鹤认为:“这些新词的确占汉语新词的大部分,但决不是全部。进一步的研究表明,新词的产生还有另一条途径,那就是从西洋直接到中国,或者从西洋到中国(但在中国没有流行开来)再到日本,而后返回中国。”他进一步指出,“欧洲—日本—中国”的走向主要发生于20世纪初,而在日本开国以前的主要走向为“欧洲—中国—日本”。至于两个时期之间,也就是在“日本的明治维新与中国的戊戌维新之间,两种走向都有”[34]169-219。照此说来,“铁路”可归入“欧洲—中国—日本”走向,“科学”则可归入“欧洲—日本—中国”走向。“铁道”要比它们复杂得多,不属于上述走向,而是处于一种流动的状态。对于中国而言,“铁道”的走向是“在中日各有起源”—“洋务运动时期鲜见”—“甲午后逐渐盛行”—“与‘铁路’并用”。很难将“铁道”贴上日式译词的标签,也很难将其贴上中式译词的标签。

造成这种流动状态的原因是多样的,很难一一澄清,且有部分偶然性。但从历史长河中具体概念和一般趋势之间的张力来看,其中也存在必然性。“铁路”传入日本与“铁道”在中日各有起源意味着近代中日接触西方科技文明的时间相近,且中国稍早些。甲午后受日本影响而盛行的“铁道”则是19世纪下半叶中国铁路发展滞后于日本的一个缩影,甚至与“科学”等日式译词共同构成“老大帝国”在技不如东邻时奋起直追的一个注脚。“铁道”交错的历史轨迹表明,厘清思想认知的概念源流固然重要,而不同的源流也会汇入同一条历史长河之中。

【参考文献】

[1] Richards J,MacKenzie J.The Railway Station:A Social History[M].Oxford & New Yord:Oxford University Press,1986.

[2] 江沛.清末国人的铁路认识及论争述评[C]//城市史研究:第26辑.天津:天津社会科学院出版社,2010.

[3] 苏全有.论杨度铁路思想的理性特征[J].河南师范大学学报(哲学社会科学版),2009(3):226-230.

[4] 爱汉者,等编.东西洋考每月统记传[M].黄时鉴,整理.北京:中华书局,1997.

[5] [日]裕轩川本,口授.田中纲纪,笔记.远西奇器述[M].嘉永甲寅萨摩府藏版,1854.

[6] [日]加藤弘藏,译述.西洋各国盛衰强弱一览表附图[M].庆应丁卯谷山楼藏版,1867.

[7] [日]中井弘.西洋纪行(全二册)[M].上册.大阪敦贺屋为七中井氏藏版,1868.

[8] [日]田中芳男,译.内田晋斋,校.泰西训蒙图解[M].东京:文部省,1871.

[9] [日]糟川润三辑.西洋今昔袖鉴[M].尚志堂藏版,1872.

[10] [日]瓜生政和.西洋见闻图解[M].东京书肆二书房,1873.

[11] [日]瓜生政和,编集.植村泰通,校订.蒸气车铁道之由来[M].东京花街堂藏版,1874.

[12] 高名凯,刘正埮.现代汉语外来词研究[M].北京:文字改革出版社,1958.

[13] 邵荣芬.评《现代汉语外来词研究》[C]//邵荣芬语言学论文集.北京:商务印书馆,2009.

[14] [意]马西尼.现代汉语词汇的形成——十九世纪汉语外来词研究[M].黄河清,译.上海:汉语大词典出版社,1997.

[15] [清]张德彝.航海述奇[M].钟叔河,校点.长沙:岳麓书社,1985.

[16] [美]丁韪良.格物入门[M].卷二气学.清同治戊辰仲春月镌京都同文馆存板,1868.

[17] [清]文庆,等纂辑.筹办夷务始末[M].同治卷四〇.上海:上海古籍出版社,2002.

[18] [日]堀达之助,编.英和对译袖珍辞书[M].文久二年江户开板,1862.

[19] [日]玉虫左太夫.航米日录[M].东京:国书刊行会,1914.

[20] 张坤,王宝红.威妥玛与中国[J].国际汉学,2017(2):39-45.

[21] 苏精.清季同文馆及其师生[M].台北:上海印刷厂,1985.

[22] 雷环捷.自强运动与科技转型:以铁路为中心的考察[J].西南科技大学学报(哲学社会科学版),2021(2):104-110.

[23] [日]惣乡正明,飞田良文,编.明治のことぼ辞典[M].东京:东京堂出版,1986.

[24] Kent P H.Railway Enterprise in China:An Account of Its Origin and Development[M].London:Edward Arnold,1907.

[25] 西国杂闻五条[N].申报,1873-10-3(4).

[26] 欧罗巴新闻略[J].遐迩贯珍,1855(7):15.

[27] 东瀛清话[N]申报,1887-3-15(11).

[28] 宓汝成,编.中国近代铁路史资料(1863—1911) 第一册[M].北京:中华书局,1963.

[29] 德宗实录(五)[Z].卷三百六十九.清实录(第五六册).北京:中华书局,1987.

[30] 康有为.日本变政考[M].康有为全集(第四集).姜义华,张荣华,编校.北京:中国人民大学出版社,2007.

[31] 县解.从社会主义论铁道国有及中国铁道之官办私办[J].民报,1906(4):45.

[32] 周程.“科学”的起源及其在近代中国的传播[J].科学学研究,2010(4):481-488.

[33] 雷环捷,刘大椿.20世纪初科学在中国的本土化进程及其反思[J].东北大学学报(社会科学版),2018(6):564.

[34] 周振鹤.逸言殊语[M].杭州:浙江摄影出版社,1998.

【注释】

1 数据库的检索时间为2020年3月25日。数据库的检索时间为2020年3月25日。数据库的主办方为台湾得泓信息资讯有限公司,检索时间为2020年3月26日。

原载:《自然辩证法研究》2021年第10期

文章来源:“哲学中国”微信公众号(2021.11.12)

地址:北京市东城区建国门内大街5号邮编:100732

![]() 电话:(010)85195506

电话:(010)85195506

![]() 传真:(010)65137826

传真:(010)65137826

![]() E-mail:philosophy@cass.org.cn

E-mail:philosophy@cass.org.cn

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳