首页

首页-

本所概况

哲学所简介

中国社会科学院哲学研究所是我国哲学学科的重要学术机构和研究中心。其前身是中国科学院哲学社会科学部哲学研究所。历任所长为潘梓年、许立群、邢贲思、汝信(兼)、陈筠泉、李景源、谢地坤。中华人民共和国成立前,全国没有专门的哲学研究机构。为了适应社会主义改造和建设事业发展的需要... ... <详情>

- 党建工作

- 研究学人

- 科研工作

- 学术期刊

- 人才培养

博士后更多+

- 图书档案

图书馆简介

哲学专业书库的前身是哲学研究所图书馆,与哲学研究所同时成立于1955年。1994年底,院所图书馆合并之后将其划为哲学所自管库,从此只保留图书借阅流通业务,不再购进新书。

2009年1月16日,作为中国社会科学院图书馆体制机制改革的重要举措之一,哲学专业书库正式挂牌。

<详情> - 哲学系

本所概况

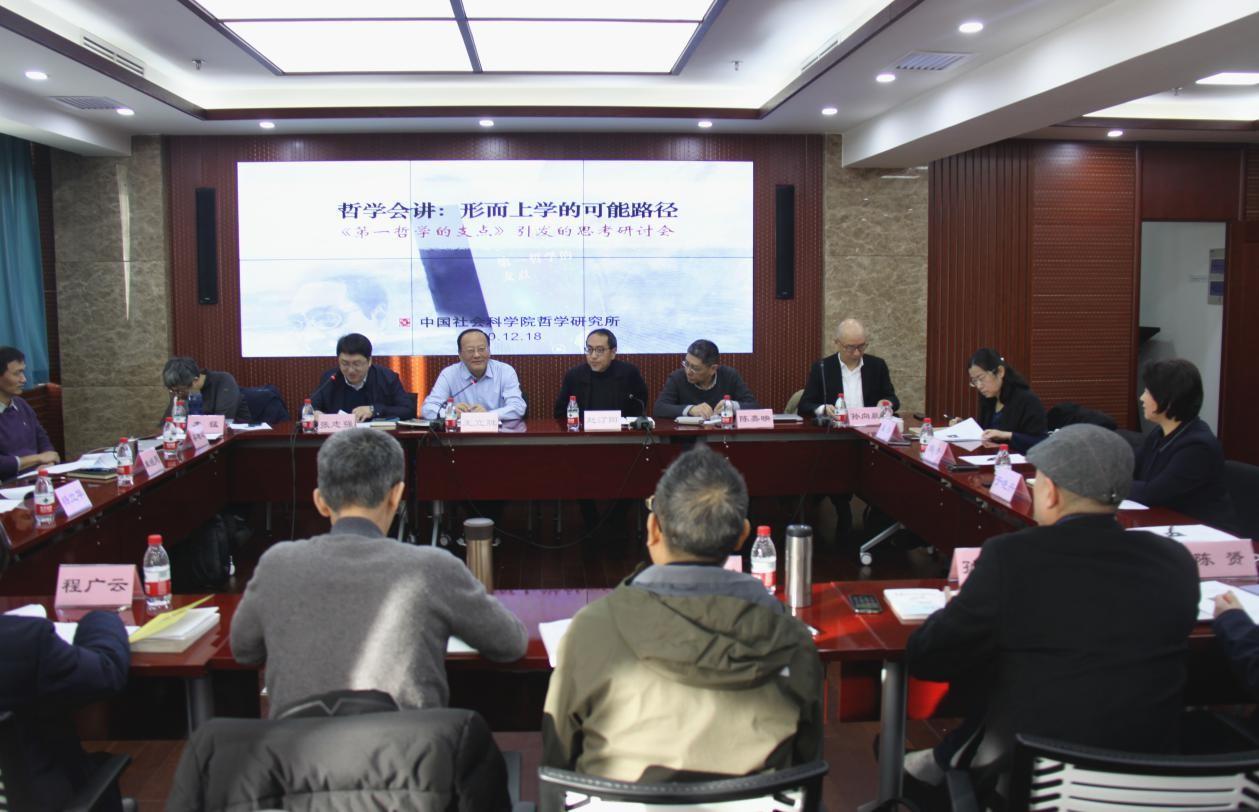

“哲学会讲:形而上学的可能路径——‘《第一哲学的支点》引发的思考’研讨会”在京举行

2020年12月18日,由中国社会科学院哲学研究所主办的“哲学会讲:形而上学的可能路径——‘《第一哲学的支点》(以下简称《支点》)引发的思考’研讨会”在京举行。与会学者围绕赵汀阳先生这部著作涉及的哲学思想、哲学的根本问题、形而上学的可能路径等议题展开研讨。中国社会科学院哲学研究所所长张志强主持开幕式,党委书记王立胜致辞。中国社会科学院哲学研究所纪委书记、副所长冯颜利,副所长单继刚,西方哲学研究室主任王齐,现代外国哲学研究室主任马寅卯,吉林大学哲学社会学院教授张盾分别主持会议。来自中国社会科学院、北京大学、中国人民大学、同济大学、复旦大学、华东师范大学、中山大学等科研机构及高校的50多位学术大家和杰出青年学者参加了本次研讨会。

赵汀阳研究员在会上发言

王立胜表示,赵汀阳先生的《支点》是一项关于哲学出发点的研究。他将“第一哲学”置于整个哲学史这一宏大叙事背景下进行追问和反思,在极具历史意识的哲学思想之旅中寻求一种新的“形而上学”的可能性。在近些年,国内学界同样出现了回应“第一哲学”的一些思想努力,无论是诉诸语言、实践、伦理、意识等当代西方哲学范畴,还是诉诸道体、心性、家国等传统中国哲学范畴,当代中国学者都旨在从不同思想传统出发,探讨和建构形而上学的可能路径,这既关乎哲学本身的根基与命运,也关乎传统中国文化与当代文明的未来走向。

党委书记王立胜致辞

所长张志强主持开幕式

中国社会科学院学部委员、哲学研究所研究员赵汀阳作主题发言,他梳理了西方哲学史上形而上学的诸种可能路径(包括亚里士多德、黑格尔、胡塞尔等人的尝试),并指出他们的思路何以走不通。尽管如此,形而上学在当今时代仍有其必要性,“新的形而上学如何可能”就成为了问题。

同济大学哲学系孙周兴教授借助尼采的永恒轮回思想资源指出,克服传统线性超越难题的办法在于一种“圆性超越”的哲学努力。无论是先验哲学,还是超验的神学,都是试图通过线性超越而达到最高的普遍性。那么非先验又非超验的形而上学如何可能?这一问题可以被转化为“是否可以设想圆性超越的可能性?”以海德格尔为代表的20世纪哲学家试图扩展总体化这一“弱超越”方式的内涵,从而开启圆性时间观,这种尝试不能说是失败的。

北京大学哲学系李猛教授认为,现代形而上学的基本思想,是对某种“独断论形而上学”的怀疑思想,从长时段看,它的几次起伏大概都可理解为一个Cogito到Facio的转变过程。无论是一般形而上学还是实践哲学,都涉及对开端、第一或最初的某种努力。而现代哲学中,休谟和康德都强调,“第一哲学”所凸显出来的思想空间虽然有最高的确定性,但这确定性和不断纠集到开端的努力,恰恰意味着它和生活是最大程度地没有关联的。因此,如何使哲学关联和充实生活,是“第一哲学”作为“做”所面临的比较大的挑战。

复旦大学哲学学院院长孙向晨教授在题为《超越存在与存在的高贵化——莱维纳斯与赵汀阳思想之比较》的发言中具体比较了莱维纳斯与赵汀阳思想的多个方面,指出两人分别依托犹太思想和中国哲学,进行了寻找哲学支点的尝试。莱维纳斯以伦理学为第一哲学,但他的哲学遥指缺位的神,令中国读者难以适应。赵汀阳的思想立足仁义,实现了莱维纳斯所未实现的天道与人道的统一,但他也面临一些难题,如在缺乏神性维度的情况下如何强调共同性。

北京大学哲学系郑开教授表示,在中国古代哲学中就已经存在境界形而上学,像道德、礼等这些概念都没有实体意义。我们会发现,老子时代的“道”与“物”区别已经非常清晰,老子的“道”是“虚而不屈,动而愈出”,这显然不是“物”的规律。中国哲学里特别强调精神状态,通过精神状态来讲精神境界,就比如,圣人与普通人不一样的地方,只不过是状态不同。纵观中国形而上学与古希腊以来的形而上学都各有特点,这使得我们对哲学的认识不仅局限为单数,只要承认海德格尔的工作有意义,就也会承认中国哲学开辟了另外一条思路,它仍然有启发性。

北京大学哲学系杨立华教授谈到,赵汀阳很早就脱离了“研究报告”阶段,进入真正的哲学写作,这种自在的写作并不等同于“原创哲学”。对于赵汀阳所提到的“物”“是”“行”等概念,我们的理解不必局限于现代汉语,它们在古代汉语中展示出更丰富的意涵。结合赵汀阳的《历史·山水·渔樵》等著作,可以看到他真正指向的其实并非真理问题,而是价值问题。尽管休谟的怀疑导致价值和未来都被消解,但是展开的种种可能性之间依然存在着高下之别,即依然可以被赋予价值。

吉林大学哲学社会学院张盾教授认为,赵汀阳所说的“存在论的本质是创造存在的方法”“存在论就是创世论”,仍带有西方传统中主体性哲学的色彩。尽管赵汀阳强调的不是思维与认知,而是选择和创造,这种思想仍属于第一人称的哲学论域。张盾尝试对存在进行另一种解释:存在既不是作为打交道的对象,也不是作为意识中呈现的现象,而是不断重复自身的纯内容,它的本质就是直观;如果回避自由问题和价值问题,也许能更好地抓住原初的存在,平凡才是存在的要义。

首都师范大学哲学系程广云教授认为,当今世界正处于百年未有之大变局,哲学正面临前所未有的挑战。现代科学技术的发展把以前所建构的意识接近于格式化,人类存在的基本境况也接近于被改变,海德格尔反复讲的“终有一死的人”的基本预设将被现代科学技术所颠覆。这个预设一旦被颠覆,我们的一系列思考也会被严重颠覆。即使人类的生命时间无限延长,人类也未必能得到一种意义感的支撑,这是在建构新的意识世界时需要考虑的问题。

在下午的三场讨论中,与会学者从形而上学的历史沿革与当下困境、《第一哲学的支点》带来的哲学突破等方面展开探讨。

首都师范大学哲学系特聘教授陈嘉映认为,我们需要清楚界定第一哲学的历史含义与当下意义。在西方哲学史上,形而上学遭到了各种质疑。而在今天,各具体学科已经不再隶属于哲学的范畴,因此第一哲学失去了奠基性作用,“第一哲学”和“形而上学”的概念应被谨慎使用。哲学是在概念层面上对世界或经验整体的系统反思,我们可以在哲学内部区分更为基础的概念和相对次要的概念。

北京师范大学哲学学院刘成纪教授从美学角度出发讨论了第一哲学的性质。他指出,《第一哲学的支点》中对李泽厚先生的观点“美学是第一哲学”有所讨论。刘成纪结合康德美学和德国美学家威尔士的理论,认为美学并不只是对形而上学的描绘性图景,而是在认识开端处就起着作用。审美通过感性形式调节、规约着认识过程,它赋予世界秩序,并最终以使世界的善意显现为目的。

北京大学哲学系吴增定教授指出,赵汀阳的思想探索和尼采、海德格尔类似,都是对于素朴形而上学和主体形而上学的拒斥。海德格尔对形而上学历史的拆解和传统中国哲学的独有思路提供了形而上学之外的可能性。在后形而上学时代谈论第一哲学,有两个可行方案,一种是现象学式的,即追求对世界具有最高明见性的直观和最具透明性的经验刻画;还有一种是谱系学式的,即从权力话语与经验的历史纠葛出发思考世界进程。

华东师范大学哲学系陈赟教授认为,赵汀阳的思考是从文明论角度对哲学含义的重新界定,其中既包含对种种西方哲学叙事的分析,也包含对人们的现代处境以及文明病理的诊断。书中从物到事、从知到行、从此在到共在的推进蕴含着深厚的中国传统文化积淀,可被看作中国几千年思想传统在当代的一个表达。

中国社会科学院哲学研究所现代外国哲学研究所主任马寅卯副研究员指出,赵汀阳的思想有几个突出特点,如始终坚持讲自己的话,以一种反哲学的方式进行哲学的革命与创新;对哲学史文本进行原创性的解读,践行一种具有创造性偏离的解释学;对待传统和外来文化保持开放态度,并以跳出自身视野局限的方式进行跨文化思考等。

中国社会科学院哲学研究所西方哲学研究室主任王齐研究员梳理了赵汀阳思想从事的存在论到历史形而上学的转变。她指出,赵汀阳通过讨论“事的存在论”,使伦理学成为第一哲学,重新为今天自然科学世界观下的哲学划定了空间。由此,人对历史的创造成为形而上学的合法讨论对象。历史形而上学有两个特点,一是讨论无限性问题,二是永远朝向未来并无定论。王齐还就此探讨了特殊文化经验是否具有形而上学普遍性的问题。

在随后的场次中,与会青年学者也围绕着《第一哲学的支点》和形而上学的可能发展方向展开了热烈讨论。中山大学哲学系李巍副教授指出,“行”作为支点同样可以揭示真理层面的问题,例如谓述、计算等都可以被看作揭示真理的行动;行动不局限在伦理学层面。中国人民大学哲学院吴功青副教授认为,赵汀阳的思考很好地回应了近代形而上学以来世界和他人消失的问题,也接续了海德格尔对西方思想传统的反思。同时也提出了一些疑问,如“我行”是否可以克服“我思”和主体形而上学,又是否能由行动推出价值。中国人民大学哲学院雷思温副教授认为《第一哲学的支点》体现了后海德格尔时代一种更加激进的哲学努力,同时融合了理论、实践、事实与价值,这也是对中国传统思想的一个接引。雷思温也对今天的第一哲学是否具有“支点”提出了自己的观点。吉林大学哲学社会学院张盾教授主持了第五场讨论。中国社会科学院哲学研究所何博超副研究员认为,赵汀阳选择像“第一个哲学家”那样进行高度原创性思考,同时他也不局限于观念与形式,而是向着世界与现实性敞开自身。他对于“支点”的讨论和他对“四种分叉”的讨论一脉相承,都体现了关于行为未来性的一种哲学。中国社会科学院哲学研究所韩骁副编审指出,《第一哲学的支点》体现了在后形而上学时代思考形而上学的一种努力。同时书中并非只有“我行”一个支点,无限多他人的“行”和作为背景的世界构成了具有多数性的哲学起点。中国社会科学院哲学研究所吕超助理研究员认为,赵汀阳将“创造性的自由”看作实践哲学的基础,是对康德道德哲学的一种深化。而在这里隐藏着两种价值秩序,一种是自我肯定、自我保存式的,另一种是自我牺牲、自我超越式的。后者强调对他人的爱和馈赠。后一种高贵的行动者可能是博弈论困境的出路。

参会的青年学者及哲学院学生

最后,中国社会科学院哲学研究所所长张志强研究员主持了闭幕式环节。在闭幕式上,赵汀阳研究员对参会的各位专家学者表示了感谢,并对学者们提出的问题进行了充分回应。张志强研究员作会议总结。他指出,赵汀阳研究员为我们提供了一种不预设前提来思考哲学的方式。在这种思考方式下,共在存在本身就能够建立共在共享的价值。这对中国哲学研究也有很多启发,使我们可以重新审视中国哲学的义理,并在一种不预设前提的情况下与西方思想进行交流与对话。

在为期一天的会议上,来自马克思主义哲学、中国哲学、西方哲学、美学等各领域的学者从赵汀阳研究员的《第一哲学的支点》出发,探讨了当代中国哲学学者如何思考第一哲学,并对时代经验、世界经验进行整体性概念反思,进而回应各种时代问题。会议讨论热烈,取得了丰硕成果和圆满成功。

合影留念

地址:北京市东城区建国门内大街5号邮编:100732

![]() 电话:(010)85195506

电话:(010)85195506

![]() 传真:(010)65137826

传真:(010)65137826

![]() E-mail:philosophy@cass.org.cn

E-mail:philosophy@cass.org.cn

潘梓年

潘梓年 金岳霖

金岳霖 贺麟

贺麟 杜任之

杜任之 容肇祖

容肇祖 沈有鼎

沈有鼎 巫白慧

巫白慧 杨一之

杨一之 徐崇温

徐崇温 陈筠泉

陈筠泉 姚介厚

姚介厚 李景源

李景源 赵汀阳

赵汀阳